高野山 根本大塔と 三鈷の松 青岸渡寺 三重塔と 那智の滝 |

| 私たち夫婦は、昨年の春・秋に車で四国遍路をしてきたが、その続きとしての高野山への参拝を車で行って来た。 本で知識を吸収したところ、旧暦の3月21日(空海が入定したといわれている日)とその前の晩には、御影堂(みえどう)で御影供(みえく)が行われ、通常閉まったままの御影堂が公開されるということである。 折角の高野山参りだから、これに合わせて行くことにした。 また、最近、世界遺産に登録されて話題に上っている熊野三山も一緒に参拝することにした。 |

高野山 根本大塔と 三鈷の松 青岸渡寺 三重塔と 那智の滝 |

参考文献

「サライの高野・吉野・熊野」 サライ編集部編 小学館発行

「聖地巡礼 熊野・吉野・高野山と参詣道」 浅野真則、三浦美香、高橋真理子編集

伊勢文化舎発行

「熊野の誘惑 神秘と静謐の地」 堀部泰憲編集 牧野貞之写真 学習研究社発行

「熊野古道 世界遺産を歩く」 川端守、山本卓蔵著 風媒社発行

5月6日(日) 雨

春日井から、室生寺、長谷寺、橿原神宮を参拝して、高野山報恩院まで。

走行距離 242km、 歩数 18,400歩

| 春日井 4:00起床、5:30出発 亀山PAにてトイレ休憩 6:40〜6:50 77.9km 道の駅「針」にてコーヒータイム 7:40〜8:10 135.8km 連休最終日であるが、雨の早朝なので順調に走ってきた。室生寺までもうすぐの所なので、時間調整をした。 室生寺 8:35〜10:40 151.1km 地図 室生寺の駐車場は管理人の車が1台停まっていただけであった。 |

|

女人高野の名前のとおり、優しい感じのするお寺だ。 台風で被害を受けた五重塔だが、きれいに修復されており、どこを直したのかわからない程であった。 シャクナゲが真っ盛りであった。 雨の中、人影のない奥の院まで、登った。 原生林の中に、急な石段が続く。 清水の舞台に似た舞台造りの位牌堂と、弘法大師の像を安置した御影堂がある。 |

|

長谷寺 11:00〜13:40 168.9km 地図 朝食が早かったので、門前の食堂で昼食を食べてから長谷寺の門をくぐった。 ボタンの花が満開で、雨でも観光客が多く、中でも美術大学の学生さんが境内のあちこちで絵を描いていた。 雨に煙る五重塔が美しかった。 |

|

| 橿原神宮 14:10〜14:35 182.6km 地図 参道には、陶器の出店がたくさん並んでいたが、この時間にはもう店じまいに取りかかる店が多かった。 本殿では、大勢の人が威儀を正して拝殿の内側へ入っていったが、結婚式を挙げた人たちであろう。 ここの祭神は、神武天皇であり、この天皇の在位は76年で、137歳(日本書紀では127歳)の長寿を全うされたそうである。(ホントカイナ?) |

|

| 高野山報恩院 16:30着 18:00夕食 22:00就寝 241.7km 壇上伽藍(だんじょうがらん、根本大塔、金堂等の諸堂が建てられている所で、奥の院とともに高野山の二大聖地と言われている。)のすぐ近くにある宿坊寺院に宿泊。 食事は、朝・夕ともに精進料理。ごま豆腐は大変おいしい。 |

|

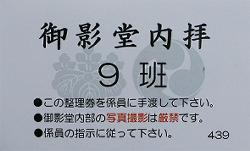

壇上伽藍にある御影堂では、毎年旧暦3月21日に「弘法大師旧正御影供(きゅうしょうみえく)」が行われる。そして、その前夜には御逮夜(おたいや)法要が営まれて、御影堂の内部と、空海の肖像画である弘法大師像を拝観できる。 一般の人が御影堂に上がり、大師像を拝観することができるのは、1年に1回、旧暦3月21日の前夜の数時間だけである。 今日がその日に当たり、私たちはこれを主目的に高野山へ上った。 夕食前に御影堂へ行き、内拝券を頂いた。御影堂のまわりは花筒で囲まれ、ここへ花を供える人が徐々に集まってきていた。 19時 御逮夜法要開始 20時 御影堂内拝開始 私たちは9班で、8時半ころ内拝することができた。しかし、大師像は暗くてよくわからないというのが本当のところで、はっきり見せないところにありがたみがあるのかも知れない。下の写真にある障子の内側には、十大弟子の肖像が飾ってあり、これは間近に見ることができた。(翌日は、この障子が取り払われて、外から拝観することができたが、御影堂の上へ上がることはできない。) ライトアップされた根本大塔が美しかった。 |

|

5月7日(月)曇のち晴れ

高野山内を参拝(バスと徒歩) 歩数23,900歩

| 報恩院 5:30起床 6:30勤行 7:00朝食 8:00出発 |

| 車に荷物を積み込み、車は報恩院に置かせてもらって、山内の参拝・観光に出かけた。 最初は、まず大門へ行く。さすがに大きい。ツアー客は、バスに乗ったままで見ることが多いが、近くで見るとその大きさに圧倒される。 |

|

高野山観光協会では、音声ガイド機を貸し出しているので、これを借りて名所・旧跡のいわれや説明を聞いて廻った。 音声ガイド機を借りて、奥の院へ向かう。 九度山から高野山へ登る町石道の「町石」は有名であるが、大門から奥の院へ向かう途中にもたくさんの「町石」がある。 |

|

奥の院御廟橋近くで、奥の院で行われた弘法大師旧正御影供を終えた、御影堂へ向かう一行に出会った。 先導に続いて、駕篭に乗った長老、そしてその後に大勢の僧侶達。この様子を見ていると、大変重要な儀式であることがわかる。 |

|

| 僧侶の一行を見送った後、いよいよ奥の院御廟へ。御廟橋から先が聖地とされ、写真撮影を禁じている。 御廟橋を渡って、灯籠堂、灯籠堂の裏にある弘法大師御廟(空海が入定したとされる洞窟)、そして空海が入定した洞窟の真下に当たる灯籠堂地下と廻った。 |

|

弘法大師旧正御影供は、奥の院の後、続いて1時から御影堂で行われるので、壇上伽藍の御影堂へ廻る。 御影堂の障子は取り払われ、御影供法要を外から拝観することができるようになっている。 そして、外に、椅子も並べられていた。 法要の間、隣のお堂の濡れ縁では、駕篭を担いでいた人たちがひと休み。 |

|

| 西塔、高野明神社、三鈷の松、杓子芝、金堂、愛染堂、根本大塔を廻る。それぞれのいわれを音声ガイドが説明してくれるので、よくわかり、便利がよかった。 |

|

| 女人堂、金剛峰寺へ廻った。平日のせいか、女人堂には他の客がいなくて、寂しげであった。 |

|

| 金剛峰寺では、平日でも観光客が次々と詰めかけていた。 金剛峰寺は、高野山真言宗の総本山であり、座主の住寺でもあるので、高野山全体を総括するお寺としての威厳が備わったお寺である。 寺の内部や庭園は、荘厳な雰囲気を醸し出している。写真撮影ができないので、ここで公開することができないのが残念である。 |

|

| 高野山内をほぼ廻ったので、今日の宿舎である金剛三昧院へ向かう。 高野山金剛三昧院 16:40着 18:00夕食 22:00就寝 |

5月8日(火)晴れ

高野山金剛三昧院から、高野龍神スカイライン、護摩檀山、田辺市、

串本町、青岸渡寺、熊野那智大社を経由して、大地温泉 ホテル花游まで。

走行距離 233km、歩数 6,700歩

高野山金剛三昧院 5:30起床 6:30勤行 7:30朝食 8:30出発 金剛三昧院は、町から少し離れているので、火災に遭わずにすんできた。そのため、古い建物がいくつか残っている。 また、標高が高いので、天然記念物のシャクナゲがまだ咲き始めであった。 |

|

高野龍神スカイラインは、標高1000m位の尾根を走る道路なので、天気のよい日は見晴らしがよい。若葉が萌える新緑の山々が続き、本当に気持ちがよい。 ごまさんスカイタワー 9:30〜9:55 275.7km 途中、護摩檀山近くのごまさんスカイタワーで休憩し、風景を楽しむ。 |

|

| 田辺までは、山また山の連続だが、ここからは海岸線の国道41号を走る。 山の景色もよいが、大きな水平線を見せる海は、ゆったりした気持ちに浸ることができ、自分の気持ちも大きくなるように感じる。 串本では、潮岬灯台や橋杭岩を見ることができた。観光写真の橋杭岩は海に浮かんでいるが、干潮で潮が引き砂地が出ていて、様になっていなかった。 串本町 橋杭岩 14:30〜14:50 423.9km 地図 |

|

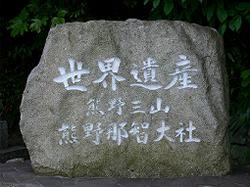

青岸渡寺、熊野那智大社 15:50〜16:50 461.8km 地図 一番上の駐車場へ車を停めてから階段を登ったが、それでも石段がたくさんある。 熊野那智大社には、国造りの神である「オオクニヌシノミコト」が祭られている。 境内にそびえるクスノキは樹高27m、太さ8.3mで、人がくぐれるほどの空洞が空いている。 |

|

| 旅館 花游(大地町) 17:25着 夕食6:30 就寝 10:00 478.8km 地図 旅館の部屋から、夕陽が沈むところを見ることができた。入江の向かいの山へ沈んでゆくが、空と海を赤く染めて幻想的な景色となった。 大地町は、捕鯨で有名なところで、旅館の隣はくじら博物館となっていた。そのため、この旅館の料理は、鯨肉を主としていることが特徴であり、鯨肉に慣れていない人は敬遠することもある。 |

|

5月9日(水)晴れ

旅館花游から、補陀洛山寺(ふだらくさんじ)、飛瀧神社(ひろうじんじゃ)、

熊野速玉大社(くまのはやたまたいしゃ)、瀞峡(どろきょう)、

熊野本宮大社、伏拝王子(ふしおがみおうじ)、発心門王子、旅館湯ノ峰荘まで。

走行距離 101km、 歩数 9,800歩

| 旅館 花游 5:50起床 7:00朝食 8:20出発 補陀洛山寺 8:20〜8:50 487.0km 地図 平安時代、南の海のはるか彼方に浄土があるという信仰が生まれ、その浄土を補陀洛と言い、実際に小舟に乗って浄土を目指すことを補陀洛渡海という。 補陀洛山寺は、那智における補陀洛渡海の拠点となったところである。 その渡海船が復元され、補陀洛山寺に展示されている。 船の後側に、人が入るための穴が空いており、渡海上人は1ヶ月分の食料とともに中へ入った後、板で釘づけにされ、供舟に曳かれて経文を唱えながら海へ出ていく。生きて再び帰ることのない死出の旅、これを「補陀洛渡海」という。 記録よれば、渡海した僧の数は21人、同行した者は72人いる。 那智大社に隣接して立つ青岸渡寺は、元は那智大社の一部、如意林観音寺であった。明治の神仏分離の時に独立を余儀なくされたのだが、「青岸渡寺」とは、青い海を渡るとその向こうに観音の浄土があるという意味で、補陀洛渡海に通ずる。 |

|

| 飛瀧神社 9:05〜9:35 496.1 昨日、那智大社とともに訪れた飛瀧神社と那智の滝をもう一度ゆっくりみたいという妻の希望で再度訪れた。 那智の滝は、飛瀧神社のご神体である。 昨日は見ていなかった三重塔も見てきた。 パンフレットのように、三重塔と那智の滝を一緒に撮るためには、超望遠レンズが必要だと痛感した。 |

|

| 熊野速玉大社 10:10〜10:40着 520.4km 地図 主神は、「速玉の神(別名 イザナギノミコト)」と「熊野夫須美神(別名 イザナミノミコト)」 である。 |

|

| 志古 11:05〜13:50 541.6km 地図 熊野川の瀞峡でウォータージェットに乗り、水と岩と森とが調和した美を味わった。 |

|

| 熊野本宮大社 14:10〜15:20 555.7km 地図 明治22年まで、熊野川の中州にあったが、大洪水で損壊し、流出を免れた社殿を近くの丘の上に移した。 そのため、今では参拝するためには、石段を登らなければならない。 主神は、「家津美御子神(別名 スサノオノミコト)」である。 元の中州には、大きな鳥居が建っている。 本宮大社の社殿前の木陰で若い人が休んでいたので声をかけると、田辺から中辺路を歩いてきたという。 東京の人で、歩きの経験はなかったが、熊野古道に魅せられて、2日間かけて歩いたがきつかったと言っていた。 |

旧社殿の図絵 |

| 伏拝王子 15:30〜15:40 560.1km 道がわからず、ウロウロしていたら、地元の人が車で先導してあげようと言ってくれた。細い山道がいくつも交叉しており、何度も右や左に折れるので、地元の人でなければ難しい道だ。 石碑が二本建っており、一つは伏拝王子、もうひとつは和泉式部が本宮大社を目の前にして体調を崩し、参拝を断念しかけたという供養塔である。 ここからは、谷の間のはるか向こうに、中州にあった本宮大社の社跡が見える。中辺路を歩いてきた巡礼者が、ここまで来て初めて本宮大社を見ることができた。喜びのあまり、伏し拝んだという。 |

|

発心門王子 16:10〜16:20 567.1km 現在の皇太子殿下も訪れた場所である。 発心門とは熊野の中でも聖域への門であり、ここからが熊野本宮大社の入口であった。かつては「発心門」の大鳥居が立ち、熊野詣での人々は大鳥居の前でお祓いをしてから、鳥居をくぐった。 |

|

| 湯の峰荘 16:50着 18:30夕食 580.3km 地図 |

5月10日(木)晴れ

旅館湯ノ峰荘から、神倉神社、花の窟(いわや)、大宮大台IC、春日井まで。

走行距離 290km、歩数6,100歩

| 湯の峰荘 5:50起床 7:00朝食 8:00出発 神倉神社 8:55〜9:40 617.0km 地図 山の中腹にある巨大な岩、ゴトビキ岩をご神体とする神社である。熊野の神は、まず初めに神倉山のゴトビキ岩に降臨したと伝えられている。ゴトビキとは、ガマガエルの意味だ。 熊野速玉大社は「新宮」とも呼ばれるが、もともと神倉山に降り立った神を速玉大社に遷したことに由来する。 この社から、新宮市街と、その向こうに広がる海を眺めることができる。 |

|

| 花の窟(いわや) 10:25〜10:50 639.4km 地図 伊勢と熊野を結ぶ伊勢路で、最も歴史的な遺跡はこの花の窟である。 熊野市の獅子岩から少し南へ行った国道沿いにある大きな岩がそれである。「伊弉冉尊(いざなみのみこと)」の墓所とされている所で、日本書紀にも記されている。今でも、花を吊った綱を岩から海の砂浜まで掛ける「お綱かけ神事」が行われている。 |

|

| 尾鷲 11:30〜12:30 672.6km |

|

| 大宮大台IC 14:05 729.4km 大宮大台ICから多気IC間は、開通してからまだ間がないせいか、車が少ない。 |

|

|

名古屋西IC 16:00 843.7km 春日井自宅 16:40着 870.4km |

| HOMEへ | プロフィール | サイトマップへ | 上へ戻る | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 安全コンサルタント | 技術士業務 | 騒音公害防止業務 | ISO支援業務 | 趣味の部屋 | |