|

大宝寺宿坊07:00~3.3Km~08:00民宿和佐路、荷物預け08:10~8.1Km~

10:10第四十五番岩屋寺10:40~8.1Km~

12:50民宿和佐路、荷物引取り13:00~4.4Km~14:00仰西経由~5.8Km~

15:40三坂峠経由~7.8Km~網掛石大師堂~

17:00第四十六番浄瑠璃寺17:30~0.1Km~宿所民宿長珍屋

歩行予定距離 37.6Km

今日は、昨日打った大宝寺まで行き、

それから四十五番へのへんろ道を通り岩屋寺を打ち、

河合まで打ち戻り、四十六番まで何とか打ち終えたいと思っている。

05:30 宿の奥さんが、早くから食事の用意をして下さった上、

大きなオニギリまで作って持たせて下さった。

昨夜に大きな文丹も頂いていたので、今日の昼食の心配は無くなった。

『HMさん』も一緒に食事をするが、先生や女子大生、『YD君』は、まだ見えない。

05:50 まだ薄暗く霧雨の降る中を『Hさん』と二人で出発する。

昨日大宝寺から帰るときに通った道を、また大宝寺に向って歩く。

旧道の所々に古い道標があり、大宝寺へと誘ってくれる。

06:10 大宝寺山門から、本堂・大師堂への石段の登り口から、上へ向って手を合わせ、

へんろ道へと入っていく。

左手に立派な宿坊があり、明りはひとつも点いていない。

やはり休業のようである。

昨日は、久万の町では宿が何処も満員で困っている方も多かったようだ。

お寺の宿坊は、団体客ばかり相手にして、個人のお遍路には融通が利かないようだ。

今回の巡礼で、宿坊にも泊り、霊場の雰囲気を味わってみたかったが、

結局、二日目の焼山寺の宿坊だけであった。

霧雨の降る中、厳しいへんろ道を登る。

朝に飲んだお茶や味噌汁の水分が、一気に噴出す。

雨と汗で白衣までビショビショに濡れてしまう。

中ほどで、後ろから来た『HMさん』に追い越される。

この厳しい山道を軽々と、

まるで猿のごとくと云う表現がピッタリなほどの足取りで駈けて行かれる。

足を滑らせたり、踏み外したりして怪我でもしなければよいが。

07:00 県道の峠御堂トンネルの出口に着く。

河合の手前から部落の中に入り、住吉神社を越えたところから、再び県道へ。

07:20 左手にある「民宿和佐路」さんにお願いして

荷物を預けるために立ち寄る。

奥さんが、食事の用意をしている最中で、勝手口から声を掛け、

「すいませんが、岩屋寺へお参りに行きますが、

又打ち戻って来ますので、それまでの間荷物を置かせて貰えませんか。」

とお願いをする。

「いいですよ、母屋の方にお婆さんがいるので、そちらへ行ってください。」

と心安く返事が返ってくる。

隣りにある母屋に行きお婆さんにお願いする。

縁側を開けて、「ここへ置いといて下さい。」

と親切に荷物を受け取って下さる。

「ここからお寺までどれくらい掛かりますかね。」と聞くと、

「そうですね、おおよそ二時間ほど掛かります。

お参りして帰ってくると五時間ほどになりますかね。」と。

「それではお昼過ぎくらいには帰りますので、宜しくお願いします。」

とお願いして身軽になり

今回のお遍路でも訪れるのを楽しみにしていたお寺に向う。

荷物を預けるについては、

先輩お遍路さんの『HTさん』に教えてもらったことで、

『HTさん』も、この「民宿和佐路」さんにお世話になられたそうだ。

リックが無くなり、随分と楽な歩きとなる。

1Km程歩いたところで、へんろ道に入る。

昨日の雨でぬかるみになっているところが多く、苦労をしながら登っていく。

08:00 本格的な岩屋寺へのへんろ道に入っていき、

槙谷からの道と交わったところを左へ。

霊場巡拝が始まったころからの、へんろ道で大変険しい。

遍路札に助けられながら、H785mの峠を越え、

今度は一気に下り坂を転がるように降りて行く。

下り坂の途中から、石仏が見られるようになり、

道の枯葉も掃かれて寺領に入ったようだ。

石仏を拝みながら下っていくと、大きな岩山の下に、

真っ「赤なお不動様」が突然現れる。

身の丈3mはあろうかと思われる不動明王は、

右手に宝剣を持ち、左手に羂索を提げている。

岩屋寺を取り囲む岩山全体が、

不動明王の本尊となっていることが判る。

第四十五番岩屋寺の赤不動明王

修験道場「逼割禅定」

|

少し下ると、

弘法大師が修行されたと言う「逼割禅定」があり、

二枚の大きな岩の狭い隙間に鉄の鎖がさがっており、

それにすがって登ると「白山権現」がある。

弘法大師や一遍上人や修験者が練業苦行を行った修験場である。

今は入口に木の扉があり、鍵が掛かっていて、

昔はお遍路も登れたらしいが、死者も出たほどの険しいところで、

お寺の許可を貰ってからでないと入れない。

「逼割禅定」から下には、沢山の明王像や童子像が並ぶ中を降りて行く。

道は綺麗に掃き清められ、如何にも深山霊谷のお寺が近いことを思わせる。

目の前が急に開けた景色の中に奇岩がそそり立つ岩山に出る。09:00

第四十五番札所 海岸山 岩屋寺

本尊・不動明王・弘法大師作

宗派・真言宗豊山派

ご詠歌“大聖の祈る力のげに岩屋 石の中にも極楽ぞある”

寺の周囲は砂礫層の奇巌絶壁がそそり立ち、

大岩壁に抱かれるようにして本堂、岩壁に切り込んで建つ大師堂などがある。

弘法大師空海がこの山で連行の折りに詠まれた、

「山高き谷の朝霧(あさぎり)海に似て松吹く風を波にたとへむ」

の句から、この標高650m、奇巌怪石のそそり立つ山中のこの霊場を、

「海岸山岩屋寺」と号された。

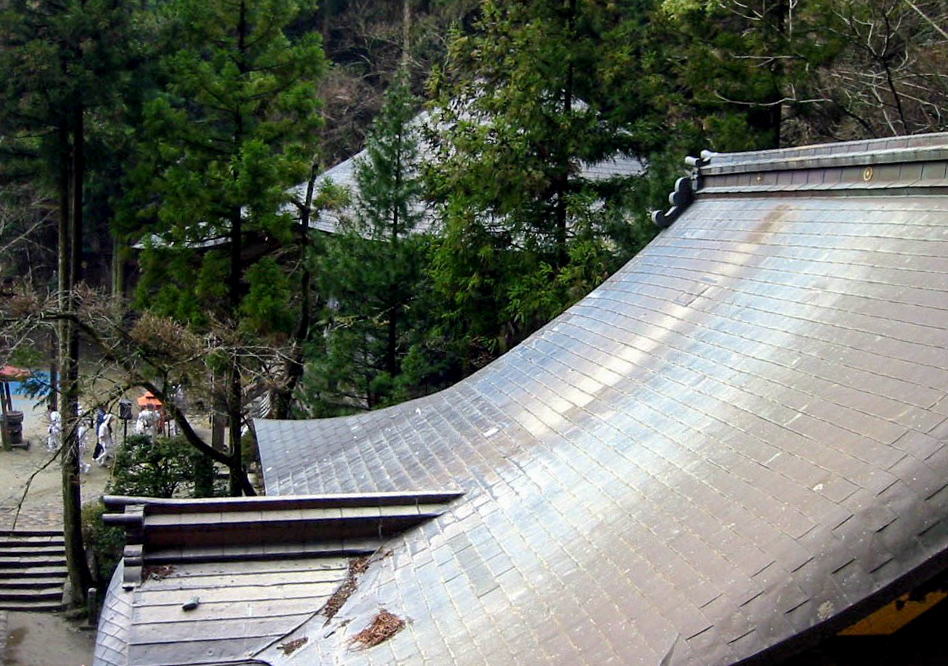

第四十五番岩屋寺、大師堂から本堂

岩屋寺本堂にて

|

ほかのお寺とは異なり、

仁王門は歩き遍路しか通らない門である。

岩壁に抱かれ鬱蒼とした仁王門は、

如何にも修行の道場への入口を感じさせる。

本堂前から一旦下の手洗いへ行き、手水を使い、

鐘を撞いてから再び本堂へ。

石段を登る途中から上を見上げると、

本堂に覆い被さっている絶壁に圧倒される。

今にも押し潰されるのではないかと思うが、

実際には抱きかかえるように守っているのだ。

このような厳かなお堂で、

『IMさん』の尺八が聞ければ最高と思うが。

大師堂は、本堂の左手にあり、

仁王門から入ってくると最初に出会うお堂である。

本堂より一段高くなっており、お堂も二廻りほど大きい。

大師が霊場を求めてこの山にこられ、

法華仙人に出会った。

大師に深く帰依された仙人は、

この山を大師に献上され往生した。

大師は木と石で不動明王を刻み、

木像は本尊として本堂に安置して開創。

石像は山に封じ込め、山そのものを本尊とした。

本堂の右手の岩山に、二十段程の木の梯子があり、

『Hさん』と一緒に登っていく。

本堂の屋根と同じくらいの高さで、畳三枚ほどの洞窟になっている。

真中に五輪搭が祀られており、読経する。

ここから見下ろす景色は、絶景と云う言葉以外に当てはまる言葉は無い。

砂礫岩の岩屋から本堂・大師堂を見る

岩屋にて

|

50~60mの高さの礫岩峯がニョキニョキと立っている奇観は、

さながら神仙境というほかはない。

参拝を済ませ、石段を降り納経所へ。

納経所の左手前に、

これも大師が修行された「穴禅定」がある。

20m程の真っ暗な洞窟の奥に、

大師が刻まれた石の不動明王が蝋燭の灯し火に揺れている。

山全体が本尊になっている由来だ。

又、洞窟内には大師が自ずから掘られたという

「独鈷(どっこ)の霊水」と呼ばれる湧き水がある。

この水には、新盆の精霊とか、新仏で初七日忌の間にここに詣でると、

水場の面に亡者が写って逢うことができると信じられている。

真っ暗な岩穴の中を蝋燭の灯を頼りに奥まで進み、

本尊の不動明王に対面し、厳かな霊場の空気に触れ、

お大師さまの修行の一端を体験させて頂いた。

ご朱印を頂戴して納経所からでたところで、ミカンのお接待がある。

「お遍路さんは、納札を置いてお持ち下さい。」と書かれている。

納札を置いて一袋頂戴する。

お寺からのご奉捨だ。

日当たりの良いベンチに腰を下ろし、今頂いたミカンを食べて休憩。

霊山の雰囲気や、美しい景色に見惚れてしまい、

ついつい長居をしてしまった。

10:10 納経所前の石段を降り、参道を下っていく。

お寺に行く時は裏山のへんろ道から仁王門へ入っていったが、

今度は、参道を通って山門へ行き、

それから駐車場までの800mを降ることになる。

虚空蔵堂の横に千躰地蔵があり、

赤い前掛けが陽の光に輝いている。

参道にある「千躰地蔵」

山門にて

|

長い石段を降りていくが、車で来られた方や、団体バスの方々は歩いて登ってこられる。

お年寄りには、余りにも厳しく長い参道である。

半分程降りたところに山門があり、写真を撮る。

登って来たお婆さんが、

「まだどれ位ありますかね、長いようならここでお参りしておきますが。」

と尋ねられる。

「そうですね、半分くらいですかね、まだ結構ありますが。」

と教えてあげる。

お連れのお婆さんと相談しておられる。

本堂まで行かれたかどうかは分からないが、登るも下るも大変だ。

ようやく土産物店の並ぶところまで降りてきて、

黒糖湯のお接待にありつく。

お腹の底から温まり、

赤い橋の手前を左にお折れて神社のある方へ向う。

神社の掃除をしている方に、へんろ道を尋ねると、

「神社の奥に古いへんろ道があるが、滅多に人は通らんよ。」

と云われる。

地図にも載っていることだし、と川に沿った道を行く。

最初の内は竹薮の竹が倒れたりして歩きにくいところもあったが、

その内だんだんと整備された道になり、気持ちよく歩ける。

11:00 国民宿舎古岩屋荘の休憩所で昼食にする。

笛の滝ケ奥さんがくださったオニギリを『Hさん』と一緒に食べる。

大きなオニギリで海苔で巻いてあり、美味しく頂戴した。

打ち戻りのへんろ道は、ぬかるみが多かったので、

車道を行くことにする。

ハイランドゴルフ場を過ぎ、12:10 「民宿和佐路」さんに着く。

表に、昨夜お世話になった、「民宿笛ケ滝」のマイクロバスが停まっている。

ご主人が運転をしておられ聞いてみると、

「学生の団体さんを迎えに来ました。

これから会場まで送っていき、また宿まで帰ります。」とのこと。

久万町で学生の何かのイベントがあり、

昨日から多くの学生が来ているらしい。

そのために何処の宿も混んでいたのだ。

母屋へ直接お伺いし、

「有難うございました。お陰で無事にお参りをさせてもらえました。」

と、お礼を云って荷物を頂く。

お婆さんが、縁側を開けて、

「お疲れさんでした。まあお茶でも飲んで一服していって下さい。」

とお茶を入れて下さる。

「お昼は済まされましたか、オハギがあるから食べて下さい。」

と大きなオハギを二つずつお皿にとって出して下さる。

お昼のオニギリは食べてきたが、オハギもペロリと食べてしまう。

『Hさん』は糖尿病をかかえているので、思案しておられたが、

折角のご好意と食べられる。

食べてみると美味しいので、糖尿のことは忘れたようだ。

しばらくご夫妻と縁側に座りお話しをして、

お礼の納札を手渡しお暇する。

「色々とお世話になり本当に有難うございました。お元気でお過ごし下さい。」

12:30 「和佐路さん」を出て、河合の分岐点へ。

私は、ここから千本峠越えのへんろ道を選び、

『Hさん』はこのまま県道を進み、

峠御堂トンネルを越え、R33に出られることになる。

12:40 R33の仰西の交差点あたりで、

先に着いた者が電話をいれることにして、しばしの別れとなる。

へんろ道に入ると、思ったより険しい山道だ。

誰一人通らない道を黙々と歩く。

このようなへんろ道を一人で歩くのは久しぶりだ。

千本峠までは、般若心経を大きな声で唱えながら、時には一歩一歩踏みしめるごとに、

「六根清浄・六根清浄」のお題目を唱げながら登っていく。

下り坂に差し掛かり、自然に足が動くようになり、

荷物の重さも、足の痛みも感ぜずに小走りで降りて行く。

大きな砕石場の横を通り、

13:55 R33の仰西の三嶋神社に到着。

『Hさん』は、まだ着いていないようだ。

すると前を『HMさん』が、赤い錫杖を持った中先達さんと一緒に通り過ぎる。

河合からR33に出て、お久万大師堂に寄ってきたらしい。

携帯を出し『Hさん』に連絡を入れる。

すぐに電話に出られ、「今どの辺におられますか。」と聞けば、

「仰西のバス停にいます。」と。

国道の南側を見ると、『Hさん』が携帯を持って話している姿が見える。

判で押したように同じ時間に到着していた。

徳島市内で、会った時といい、

これほど上手く時間が合うとは思ってもいなかった。

二人で落ち合い、前を行く『HMさん』達の後を追う。

『Hさん』は、「車道を通って楽をさせてもらったので、まだまだ歩けます。」

と云ってどんどん先にいかれる。

『HMさん』達も追い越し、かなり前を歩いていかれる。

14:50 六部堂のバス停で小休止。

『Hさん』が待っていてくれる。

15:15 三坂峠のへんろ道入口。

四十六番浄瑠璃寺まで、8.4Kmの標識。

三坂峠からの下り坂は、昔鍋売りが転んで

売り物の鍋を割ってしまったことから、

「鍋割り坂」と云われる、急勾配の坂道である。

山道は、土の上で草もあり落ち葉もありで、何の苦もなく歩ける。

15:50 へんろ道から車道に出る。

榎橋、浄瑠璃まで、5.9Kmの標識がある。

このままでは、浄瑠璃寺までぎりぎりの時間。

今日中に打てなければ、明日のスタートが7時になり、

それでは五十三番円明寺まで打つのは難しくなる。

何とか頑張って五時までに着きたいとペースを上げる。

前を歩いていた『Hさん』も、以心伝心、

私の気持ちが通じてペースを上げてついてこられる。

今日はかなり長い距離と、険しい山道を歩いたので、

アスファルトの道に出ると、途端に足が痛くなる。

それでも辛抱をして小走りで長い坂道を下っていく。

時計と残りの距離を測りながら一目散に目的地に、

どうやら間に合いそうだ。

16:50 お寺の前にある宿所の「民宿長珍屋」に着く。

玄関前に荷物を降ろし、すぐ前の山門に向う。

第四十六番札所 医王山(いおうざん) 養珠院 浄瑠璃寺

本尊・薬師如来

宗派・真言宗豊山派

ご詠歌“極楽の浄瑠璃世界たくらえば 受くる苦楽は報いならまし”

第四十六番浄瑠璃寺本堂にて

|

山門は無く、石柱が石段の上に建っている。

その横に、松山が生んだ俳人「正岡子規」の句碑がある。

永(なが)き日や 衛門三郎 浄瑠璃寺

境内には、まだ沢山の団体客が参拝をしておられる。

右手に、樹齢1000年と言われる“伊吹柏槙”の

大樹が聳え境内を覆っている。

寺名の「浄瑠璃」とは本尊薬師如来のことで、

「薬師瑠璃光如来」ともいう。

薬師如来は東方浄瑠璃世界の仏様である。

境内は清楚で、飾り気の無い落ち着いたお寺である。

本堂、大師堂にお参りし、左手前にある「仏足石」や「仏手石」などを見て廻る。

本堂の隣りにある、「一願弁天堂」は、

芸術・智慧・福徳の神様弁財天を祀ったお堂で、霊験あらたかな神である。

今日はこのお寺で打ち終わり、

宿も向いにありゆっくりと境内を観て廻る。

納経所も空いて来たので、ご朱印をいただきに行く。

昨年五月に参拝した時に頂いたご朱印と納経の字体は、

まったく同じ物で懐かしい。

17:40 向いにある宿に行くと、こちらは団体客ばかりで、

個人のお遍路さんは近くの支店に車で送ってくれる。

1Km程離れた支店は、歩き遍路や車での遍路客ばかりで、

何だか新築のアパートのような感じのする宿である。

下足棚にはそれぞれの泊り客の名前が書かれており、

そこに自分の靴を入れることになる。

一階の受付で宿帳に記帳し、鍵を貰って二階の部屋に。

すぐにお風呂へ、大きな風呂で一度に五人位は入れる。

富山県から来られている、『NAさん』と一緒になり、

歩きの話しをしながら長湯をした。

『NAさん』は区切り打ちで一週間の予定だそうだ。

今週末には帰らなくてはならず、

足が慣れてきたころに終わるので、また一からやり直さなければならず、

大変だとおっしゃる。

「サラリーマンをやっていれば仕方ないです。

また来年に休暇をとりで直します。」

現役のサラリーマンの辛さだ。

しかし、楽しみが先にあり励みにもなると思う。

18:30 『Hさん』と二人で一階の食堂に夕食に行く。

『HMさん』も着いておられ、『NAさん』も交え歓談しながらの夕食。

『HMさん』はすでに四十七番まで打たれたようだ。

部屋に帰り一日の整理をし、足の手入れも入念に行い、

明日の予定を確認して就寝。

明日は四十七番から五十三番までの七ケ寺の参拝になる。

できれば松山のお得意先へ立ち寄りご挨拶をしたいと思うが、

時間的に無理かも知れない。

第二十五日目

歩行予定距離 37.6Km 実歩行距離 45.8Km 歩数 61.110歩

所用予定時間 10時間30分 実所用時間 11時間20分

費用

納経料 600円 お賽銭 100円 切手 300円 缶ビール 320円

宿泊料(一泊二食付き、ビール1本) 7.425円

計 8.745円

宿泊所について

民宿長珍屋(支店) 愛媛県松山市瑠璃町118 TEL 089-963-0280

第四十六番浄瑠璃寺の前にある昔からの遍路宿。

こちらは本店で、歩き遍路もこちらと思っていたが、団体客専用になっており、

1Km程離れたところに支店があり、車で送ってくれる。

支店は歩き遍路や個人の車遍路の方達ばかりを泊めている。

まだ新しく機能的になっている。

一階には受け付けと、食堂・調理場、お風呂(五人位は一度に入れる大きさ)、

トイレ(和、洋式)、洗面所がある。

洗濯機、乾燥機も何台か設置されており有料。

二階に客室があり4畳半の部屋。

テレビ・エアコンは完備されている。

中央にトイレ、洗面所があり4~5人は使える。

部屋数は10室位あり、利用客も多い。

食事は一階の食堂で、

テーブルにそれぞれの名前が書かれておりそこに座る。

料理はまずまずで、ご飯のお代わり、味噌汁のお代わりも自由にお願いできる。

朝食は6時には用意され、自分の席で食べればよい。

6時25分に本店から迎えの車が来てくれ、

四十六番の前まで送ってくれる。

本店、支店間は車を利用するが、

歩きには打ち終えたお寺から始められるまで一向に差し支えは無い。

遍路専門の宿であり、簡素にまた便利良くなっている宿であった。

宿泊料(一泊二食付き、ビール1本) 7.425円

|