民宿長珍屋06:40~0.9Km~

07:00第四十七番八坂寺07:30~番外第九番文殊院~札始大師~4.5Km~

08:10第四十八番西林寺08:40~3.1Km~

09:25第四十九番浄土寺09:55~1.6Km~

10:20第五十番繁多寺10:50~2.5Km~

11:30第五十一番石手寺12:00~番外義安寺~松山大学、三津浜経由~10.3Km~

14:40第五十二番太山寺15:10~2.3Km~

15:45第五十三番円明寺16:15~2.6Km~17:00宿所四国旅館

歩行予定距離 27.8Km

昨年5月に現役を引退し、

それまでお世話になった四国・松山のお得意様へご挨拶に来た折、

第四十六番浄瑠璃寺から第五十三番円明寺まで、車で巡拝したことがあった。

今日はその時の霊場を一日で歩く予定をしている。

時間に余裕があれば同業の社長様にお会いして元気な姿を見てもらいたいのだが。

06:00 朝食、まだ食事に見える方は少ない。

06:25 『Hさん』と二人で玄関に出る。

迎えの車が来てくれ出発。

親切な男性で荷物をトランクに入れたり、ドアーを開けてくれたりして下さる。

06:30 第四十六番浄瑠璃寺の入口で降ろしてもらう。

ここは昨日参拝しているので、入口で手を合わせ、これよりスタート。

朝露の降りている田舎道を1Km程歩くと正面に山門が見えてくる。06:40

第四十七番札所 熊野山 妙見院(みょうけんいん)八坂寺

本尊・阿弥陀如来・恵心僧都作

宗派・真言宗醍醐派

ご詠歌“花を見て歌読む人は八坂寺 三仏じょうの縁とこそ聞け”

第四十七番八坂寺山門

八坂寺本堂にて

|

美しい四脚門から入ると、

鎌倉時代から唯一残る「宝篋印塔」が左手にある。

真直ぐ伸びた石段を上がると、

本堂を挟んで右手に十二社権現堂、左手には大師堂、閻魔堂があり、

その奥に南門。

閻魔堂には、「極楽の途」「地獄の途」があり、

極楽には美しい浄土が、

地獄には餓鬼道、畜生道、修羅道などが描かれている。

「修験者(しゅげんじゃ)役行者・小角」の開基で、

本尊の阿弥陀如来は秘仏、五十年に一度の開帳。

今日最初の参拝を済ませ納経所へ行くと、

ご夫婦連れの参拝者がおられ、納経の準備をしておられる。

この方は車遍路で、

今回で23回目だそうでご朱印帳は真っ赤になっている。

07:00 定刻にご住職がこられ、ご朱印を下さる。

今日は朝からお天気も良く、

気温も上がりそうなので半袖のシャツに白衣と言う軽装で歩いている。

まだ少し寒いがその内暖かくなるだろう。

07:10 山門から左に出て古い町並みを通り暫らくすると。

07:30

番外霊場別格第九番札所 文殊院(もんじゅいん) 徳盛寺

本尊・地蔵菩薩・文殊菩薩

宗派・真言宗醍醐派

ご詠歌“われ人にすくわんための先だつに みちびきたまう衛門三郎”

ここは四国遍路の元祖・衛門三郎の縁の寺である。

昔は第四十七番八坂寺の一院の跡で、

衛門三郎の屋敷もこの地にあったという。

弘法大師に冷たい仕打ちをした衛門三郎は、

八人の子供を次々と失ってしまう。

全ての子供を亡くし、反省した衛門三郎は、

大師を追いかけて霊場を巡ぐり、

八年有余の後大師に巡り会った。

このことから四国遍路の元祖と言われている。

別格第九番文殊堂にて

|

道路沿いの狭い境内に本堂があり、

「四国遍路開祖発願」「河野衛門三郎菩提所」の木札が掛かっている。

大師堂には、弘法大師像と八人の子供の人形も祀られている。

強欲な人間と思われているが、

我々現世の人間にも同じ心が宿っていて、いつ同じ過ちを犯すかも知れない。

「人を見て鏡とせよ」、と云われることが理解できる。

お参りを済ませ納経所で半紙に書かれたご朱印を頂く。

納経料、300円、半紙代、20円。

幾つかの別格札所にも参拝し、ご朱印を頂戴したが、

半紙代を請求されたのはこの札所だけであった。

当然と云えば当然であるが。

08:00 文殊堂を後にして、へんろ道を北西へ。

田圃の中に衛門三郎の八人の子供の墓と云われる「八塚」があり、

地蔵菩薩が祀られた祠が建っている。

少し行くと左手に小さなお堂があり、お参りをする。

番外霊場

青岸山 札始大師堂(たいしどう)。

(本尊・弘法大師・ご自作。)

遍路姿の衛門三郎が、大師が自ら刻まれた尊像に懺悔し、

己が名前と国元を書いた札を納め遍路に出たと言う場所である。

今は訪れる人も少なく、寂れたお堂だけが佇んでいる。

県道に出て、久谷大橋を渡り真直ぐ行くと四十八番に辿り着く。08:15

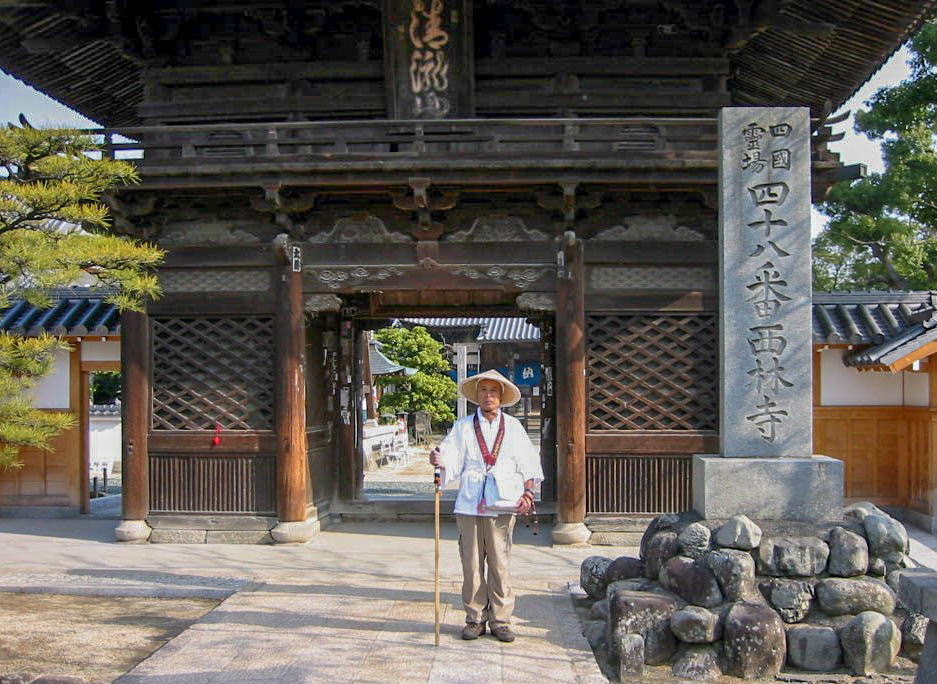

第四十八番札所 清龍山(せいりゅうざん) 安養院 西林寺(さいりんじ)

本尊・十一面観世音菩薩

宗派・真言宗豊山派

ご詠歌“弥陀仏の世界を訪(たず)ね行きたくば 西の林の寺に詣れよ”

第四十八番西林寺山門にて

|

仁王門の手前に「餓鬼死」と彫られた「決心の搭」と云う石碑が建っている。

江戸時代の長雨による飢饉で

多くの住民や牛馬が餓死した時の供養搭である。

ここは伊予の関所寺でもあり、「閻魔堂」もある。

本尊の十一面観音は秘仏で、

ご住職も直接拝顔したことは無いらしい。

美しい境内は石畳が敷かれ、松の緑も鮮やかだ。

左手奥に納経所があり、訪れるとご住職が納経して下さるが、

朝から何か不機嫌で愛想が全く無い。

我々はこれから一日中歩かなければならない。

せめて朝くらいは、にこやかな顔で挨拶のひとつもしてもらいたいものだ。

綺麗な庭の中にある「一願地蔵」に、優しくなれる心願でもかけてもらいたい。

08:50 県道へ出て、住宅街へ。

車の交通量も多くなってきて、

だんだんと松山の中心部に近ずいて行くのが分かる。

狭い街中を過ぎ、県道を越えると、歴史を刻んだ仁王様が迎えてくれる。09:30

第四十九番札所 西林山 三蔵院 浄土寺

本尊・釈迦如来・行基菩薩作

宗派・真言宗豊山派

ご詠歌“十悪の我身(わがみ)を棄てずそのままに 浄土の寺にまいりこそすれ”

第四十九番浄土寺山門にて

|

空也谷と呼ばれる小高い丘の上に建つお寺で

「空也上人(くうやしょうにん)」の寺として親しまれている。

「空也上人」は「市聖」・「阿弥陀聖」と呼ばれ、

「踊り念仏」を広めた僧である。

石段を上がった境内の正面に、500年以上も昔に建立された本堂がある。

右手の大師堂には、草鞋や幟など多くが奉納されており、

市井のお寺としての存在が伺われる。

また、左手の阿弥陀堂には「空也上人」の自作の像が祀られている。

この像は、「空也上人」がこの地を離れるにあたり、

別れを惜しむ村人たちのために自像を刻んでこの寺に残したと言う。

以前に、西国三十三観音霊場を巡拝した折、

京都の「六波羅蜜寺(ろくはらみつじ)」の宝物館で拝観した、

「空也像」と同じものだそうだ。

「左手に鹿の角をつけた杖をつき、

首から鉦鼓を吊り、右手には撞木をもち、

しかも念仏の声とともに阿弥陀如来の小像(枝仏・南無阿弥陀仏の六字)を

口から出しながら、痩せてやや前かがみに歩く姿である。」

この阿弥陀堂では厨子の中に安置されており、

残念ながら拝見することが出来なかった。

お参りをしていたら、

昨日三坂峠を一緒に歩いた中先達さんが入ってこられた。

お宅が浄瑠璃寺の近くで、今朝はご自宅から出発されたらしい。

どうりで軽装だと思っていたのだが、その理由が分かった。

四脚門のある庫裏の納経所へ行きご朱印を頂く。

10:00 県道から閑静な住宅街を北へ進み、浄水場の坂道を上がると、満々と水を湛えた溜め池の横の駐車場に出る。アイスクリン売りが自転車を停めパラソルを広げている。

10:20 第五十番札所 東山瑠璃光院 繁多寺

本尊・薬師如来・行基菩薩作

宗派・真言宗豊山派

ご詠歌“よろずこそ繁多なりとも怠らず 諸病なかれと望み祈れよ”

第五十番繁多寺本堂にて

|

昨年5月に参拝した時、

山門から入った境内で、女性の方からパンのご接待を受けたことがあった。

懐かしい思い出が蘇る。

あの時は大きな人馴つっこい犬がいてしばらく一緒に遊んでいたが。

石段を上がった右手の鐘楼には、

元禄9年の銘が入った梵鐘があり、心をこめて撞かせて頂いた。

本堂は堂々とした造りで後ろの淡路山に溶け込んでいる。

正面の格子戸の前で、

ご近所の老婆が椅子に座って一心に般若心経を唱えておられる。

信心の篤さと、薬師如来におすがりする姿は何か神々しささえ感じる。

大師堂から見る松山市内の景色は又格別である。

松山城が手にとるように眺められ、しばしの休息を楽しむ。

10:50 ベンチで休んでいたお遍路さんに道を教えられ出発する。

八幡三島神社の手前を右折、すぐに左折をするのであるが、

そのまま真直ぐに進んでしまい道に迷われるお遍路さんが多いらしい。

閑静な高級住宅街を通り、県道へ。

途中のドラッグストアーでバンテリンの補充。

遍路橋を渡ると正面に石の太鼓橋が見えてくる。11:30

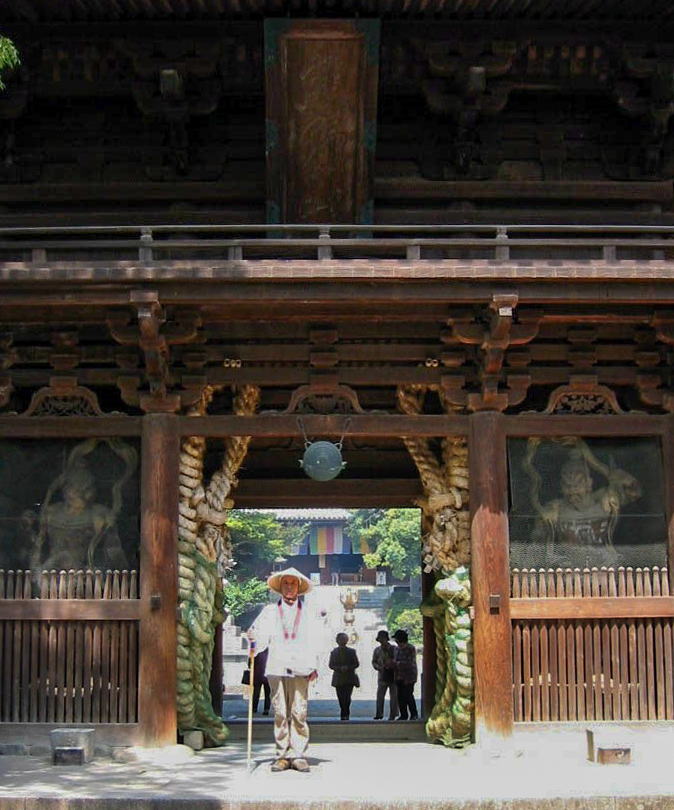

第五十一番札所 熊野山 虚空蔵院 石手寺

本尊・薬師如来

宗派・真言宗豊山派

ご詠歌“西方をよそとは見まじ安養の 寺に詣りて受くる十楽”

第五十一番石手寺、国宝の山門

国宝の三重塔

|

弘法大師が渡られたと言う石の橋

(今は渡ることが出来ずに渡らずの橋に変っている)

の横から参道に入っていく。

両側に土産物店が並ぶ中を進むと、

国宝に指定されている大きな仁王門に出る。

大きな草鞋が吊るされており、余りの大きさに下の方は地面にくっついている。

この寺も衛門三郎に縁がある寺で、

大師に懺悔するために四国遍路を巡拝し、

21回目に焼山寺の麓で行き倒れになった時、大師が現れ、

衛門三郎と書いた石を握らされ、

次の世は河野の裔に生れたいと念願を抱いて往生した。

その後、この地の城主河野家に男子が誕生したが、

その子の左手が開かない。

そこで安養寺の住職にご祈祷してもらったところ、

その手から一寸八分の小石が転げ落ちた。

石には衛門三郎と書かれており、生まれ変わりとなった。

それ以降、安養寺から今の石手寺に改名された。

今でもこの小石は宝物館に納められており拝観することが出来る。

大師堂横にある「訶梨帝母天堂」には、

「鬼子母神(きしもじん)」が祀られており、

安産祈願のため妊婦は堂前にある小石をひとつ持ち帰り

無事出産を終えたら石を二つにして納めるという慣わしから、

小石がうず高く積まれている。

見ごたえのある各堂を参拝して、納経所へ行くと

下町のお寺の雰囲気があり、京都の「六角堂・頂法寺」を思い出した。

大きな線香立てには次から次へと線香の束が立てられ、

もうもうと煙が立ち昇り、参拝客が頭や体に擦り付けている。

山裾には、ミニ四国八十八ケ所やミニ西国三十三ケ所の霊場巡りもある。

12:00 になり、この先でお世話になった方の所に寄りたかったが、

まだ先が長いので電話だけをして行けないことをお詫びする。

時間の余裕があれば、何んとかお伺いし

日頃のお礼を申し上げたかったのだが、又の機会にする。

二の門を出たところの草餅屋さんで草餅を買って食べる。

昨年もこのお店でビールを飲みながら草餅を食べたことがあった。

お寺の向かいに「うどんや」があり『Hさん』と一緒に入り昼食にする。

相変わらず「肉うどん」を注文し、

向いの席の先達さんを見ると、缶ビールを飲んでおられる。

我々もと缶ビールを貰いおでん二串で一気に飲み干す。

お天気が良くなり暑さも手伝い言葉に表されないほど美味しい。

12:35 道後温泉へ向い、車の多い道を大汗をかきながら歩く。

今飲んだビールがすぐに汗に変ってしまった。

温泉街の入口にある「宝厳寺」にもお参りして、

重文になっている「一遍上人」の木像も拝見したかったが、

残念ながらそのまま通り過ぎてしまう。

懐かしい道後温泉本館の前からアーケードの中を通り、

松山の中心部へ。

へんろマークに従い松山大学グランドの横を通り、

綺麗なお寺の境内で小休止。

真新しいトイレを借りて用を済ます。

但し、このトイレを借りるには

靴を脱いでスリッパに履き替えて入らなければならない。

利用する者が気持ちよく使えるためには、面倒でも仕方がない。

川沿いの道に出ると、地蔵堂の小さい小屋があり

数人の方が寄り合っておられる。

そこを通り過ぎた時、横の道から出てきたおばさんが、

「缶コーヒーでも買ってください」と120円を手渡して下さる。

ここでもお金のお接待をして頂いた。

手を合わせ感謝する。

何か勿体無くてコーヒーを買って飲む勇気が出ない。

大きな町の中は標識も判りにくく

出来るだけ真直ぐな道をと思い、三津浜廻りのコースを選んで南回りとする。

大きな池の中にボールを打ち込むゴルフ練習場を過ぎ、

少年院の横を通り、

JRの踏切を越えたあたりから標識がぷっつりと無くなり、

何人かの人に道を聞く。

一番最後に尋ねた方は、一旦教えた後、心配になり

我々の後を追ってこられ、分かりやすい所まで送って下さった。

先程のお接待と言い、親切な方がまだまだ沢山おられるのだと

感心し有難かった。

車道からはずれ五十二番への、へんろ道を登って行くと、

途中で草花を摘みながら歩いている女性に会う。

「その草花は何にされるのですか。」と尋ねたら、

「押し花教室をやっていて、季節の草花を集めているのです。」と。

私には名も判らない草花だが、この方たちには貴重な春の草花なのである。

国道から直ぐ左に簡素な五十二番の一の門がある。

さらに進むと、重文に指定されている仁王門に辿り着く。15:30

第五十二番札所 龍雲山(りゅううんざん) 護持院 太山寺(たいさんじ)

本尊・十一面観世音菩薩・行基菩薩作

宗派・真言宗智山派

ご詠歌“太山に登れば汗の出でけれど 後の世(よ)思えば何の苦もなし”

一の門から仁王門まで200mあり、

さらに200mで納経所と本坊がある。

さらに300m美しい林に囲まれた参道を登り

長い石段の上に三の門がある。

特に玉石を埋め込んだ坂道の途中に

「茶屋組」と呼ばれた古い遍路宿が残って、

昔のお遍路さんが多くお世話になられたことと思われる。

遠き時代のお遍路さんを偲ぶことが出来る。

第五十二番太山寺仁王門

本堂への三の門

|

石段を上がり見事な三の門をくぐると

国宝の本堂が正面に威厳をもって建っている。

本尊の十一面観音も重文で、他に同じ六体の観音像も祀られている。

右手に二層の鐘楼、上層の梵鐘から撞木の紐が吊るされており、

楼内に入り鐘を撞く。

一段上がった境内に大師堂があり、色々のお堂が建ち並んでいる。

中でもこの寺の創建者である「真野長者堂」は異彩を放っている。

大師堂からの境内の眺めは、往時の隆盛を偲ばせるものがあり、

なかなか見ごたえのあるお寺であった。

国宝の太山寺本堂

見送ってくれた太山寺の犬と三の門

|

境内に犬が何匹か遊んでいて、

一緒に山門をくぐり石段を降りてくる。

降りた正面に「修行大師像」が

今にも山に分け入ろうとしているような迫力で建っている。

写真を撮っていると、一緒に降りてきた犬が今度は石段を登って帰っていく。

「見送りをしてくれて有難う。」

300m下り納経所へ。

中門をくぐり手入れのされた庭の奥に納経所があり、納経帳を手渡す。

受け取って頂いたのは女性の方で、

「納経帳は五十二番のページを開けて出して下さい。」と云われる。

今までは自分で開けて出すと間違ったページを出すことがあるので、

閉じたままで出していた。

番外でも閉じたままで手渡し、

先方が無地のところを開きご朱印を下され、

一度も開けて出せとは云われなかった。

どちらが良策なのか確認をしてみる必要があるかも知れない。

それにしても少々横柄な物言いであった。

16:10 仁王門で写真を撮り次へ向う。

県道を真直ぐ東へ2Km程いくと左手にあるお寺に着く。16:30

第五十三番札所 須賀山(すがさん) 正智院(しょうちいん) 円明寺

本尊・阿弥陀如来・行基菩薩作

宗派・真言宗智山派

ご詠歌“来迎の弥陀の光の円明寺 照りそう影はよなよなの月”

第五十三番円明寺・中門

|

「和気の円明さん」と親しまれる市井のお寺である。

道路に面して建つ仁王門から境内に入ると、

大師堂、中門、本堂と整然と並んでいる。

本堂には、本尊の「阿弥陀如来が脇侍の勢至菩薩と十一面観音の

二仏を従えた来迎三尊仏」として祀られている。

また、軒先には「左甚五郎」の作と云われる

大きな龍の彫り物が今にも動き出しそうな迫力で泳いでいる。

夕方の五時近くになり参拝の方は少なく、

静かで厳かな感じがしている。

大師堂の横に小さな石塔があり、「マリア像」が彫られている。

「キリシタン石塔」と呼ばれ、この地方のキリシタン信者が参拝したのであろう。

私の知人にも今治で宣教師をしている方がおられるが、

伊予から九州にかけて禁制のキリシタンが多かったようである。

他の札所は庭や庫裏の立派なところが多いが、

この寺の庫裏は古ぼけて何か哀愁のある庫裏で、

庭らしきものも無い。

古い納経所で今日最後のご朱印を頂き、山門横のベンチで一休み。

ダンボールの中にお接待用のミカンが沢山入っており、

「ご自由にお食べ下さい」と書かれている。

早速『Hさん』と二人でいただく。

今日は早朝から沢山のお寺を巡拝し、

体も足もくたくたに疲れているが、

ミカンのお陰で何とか宿まで辿り着けそうだ。

17:05 R196に出て、宿まで2.6Km、40分程の道のり。

堀江港の信号を左に折れると「四国旅館」があり、17:45 無事到着。

予定距離は短いようであるが、

実際に歩いた距離は何時もと変らず、

札所の多かった分だけ疲れも多かった。

風呂に入り、夕食を頂き、早寝と決め込む。

明日は、今治までの40Km程の歩きになる予定。

第二十六日目

歩行予定距離 27.8Km 実歩行距離 37.4Km 歩数 49.828歩

所用予定時間 9時間20分 実所用時間 11時間45分

費用

バンテリン 1.177円 清涼飲料 150円 草餅 120円

昼食(肉うどん、おでん、缶ビール) 1.020円 納経料 2.420円

お賽銭 450円 宿泊料(一泊二食付き、ビール1本) 6.400円

計 11.737円

宿泊所について

四国旅館 松山市堀江町甲1776 TEL 089-978-0258

松山市から今治に向うR196の堀江港の信号を港へ曲がったところにある

古い旅館。

二階建てで、一階に食堂、お風呂、があり、二階に客室と洗面所、トイレがある。

部屋数は6室くらいで六畳。

テレビはあるが暖房は石油ストーブ。

洗濯をしても乾かすところが無く、

部屋のストーブでは朝までかかっても乾かない。

お風呂は普通の家庭風呂と同じだが、

カビがあちこちに生えていて薄汚れている。

トイレは和洋式があるが、これも汚れていてあまり良い気分では使えない。

食事も港が近い割りにはお刺身などは、イカとかマグロの通り一辺のもの。

奥さんが一人でやっておられ、手が廻らないのか、

部屋と言い何処も埃が積もり薄汚い感じがした。

朝食は、05:30 に用意され早発ちが出来てこればかりは有難かった。

宿泊料(一泊二食付き、ビール1本) 6.500円

第五十二番太山寺境内

|

|