|

ろんどん荘旅館05:00~6.2Km~07:00第六十五番三角寺07:30~7.2Km~

09:10番外第十四番常福寺(椿堂)09:40~境目トンネル経由~8.3Km~

11:50雲辺寺口~4.8Km~14:20第六十六番雲辺寺14:50~白藤大師堂経由~9.8Km~

17:00第六十七番大興寺17:30~0.2Km~宿所民宿おおひら

歩行予定距離 36.8Km

今日で丸一ヶ月、3月1日に第一番霊山寺をスタートして早や一ヶ月である。

予定通りの日程で、良く此処まで来れたものだ。

『Hさん』というお大師さんも出来、体調も良く頑張ってこれた。

これぞ正しくお大師様のお導きと思う。

「南無大師遍照金剛・南無大師遍照金剛・南無大師遍照金剛」

昨夜は久しぶりに外食となり、『Hさん』と二人で、焼き鳥と生ビールで大いに鋭気を養った。

四時に起床、洗面・トイレを済ませ、念入りに足の手入れをしてから、荷物の整理。

05:00 昨夜奥さんに教えて貰った通りに玄関の鍵を開け出発。

まだ暗闇の中、山手に向って歩き始める。

新聞配達の女性に道を尋ね、三島公園へ向って左折、

坂道を下りきったところの高速道路のガードを潜り、側道を北東に進む。

『Hさん』は慎重に懐中電灯でへんろマークを確認しながら歩かれるが、

私は横着をして灯りも点けずにどんどん進んでいく。

ある程度の地図は頭の中に叩き込んでいるが、

すべてが確信出来るものではなく、思い込みで歩いてしまうことも随分とあった。

ここでもその間違いが出てしまい、

橋の手前を右折しなければならないのを、勘違いをしてそのまま進んでしまった。

『Hさん』もへんろマークを見落として私の後に続いて来られる。

暫らく行っていつまでも高速から離れないので可笑しいと思い引き返すことに。

やはり200m程引き返した橋の袂にへんろマークが出ていた。

『Hさん』にお詫びをして川沿いの道を登っていく。

お宮さんの境内に大きな桜の木があり、

昨夜は夜桜の花見の宴があったと見えて、紅白の幕が張られ、その余韻が残っているようだ。

千枚田の間を登り急な坂道に出る。

明るくなりかけた北の方に瀬戸内海の島々と、大王製紙の大きな工場が見え出した。

幾つもの煙突から真っ白い煙が垂直に空に向って伸びている。

06:10 見晴らしの良い石垣の上に腰を降ろして、昨夜に買って置いたパンと牛乳で朝食にする。

今度の遍路旅で二回目のパンの朝食になる。

一仕事したあとのパン食も捨てたものでない。

06:30 車道からへんろ道に入り、

これから大変な山越えの道が待っていると思っていたが、

しばらく歩くと又車道に出て、なだらかな坂道を登って行くと、

お寺の駐車場にでてしまった。06:50。

第六十五番札所 由霊山(ゆれいざん) 慈尊院(じそんいん) 三角寺(さんかくじ)

本尊・十一面観世音菩薩・弘法大師作

宗派・真言宗高野山派

ご詠歌“おそろしや三つの角(かど)にも入るならば 心をまろく慈悲を念ぜよ”

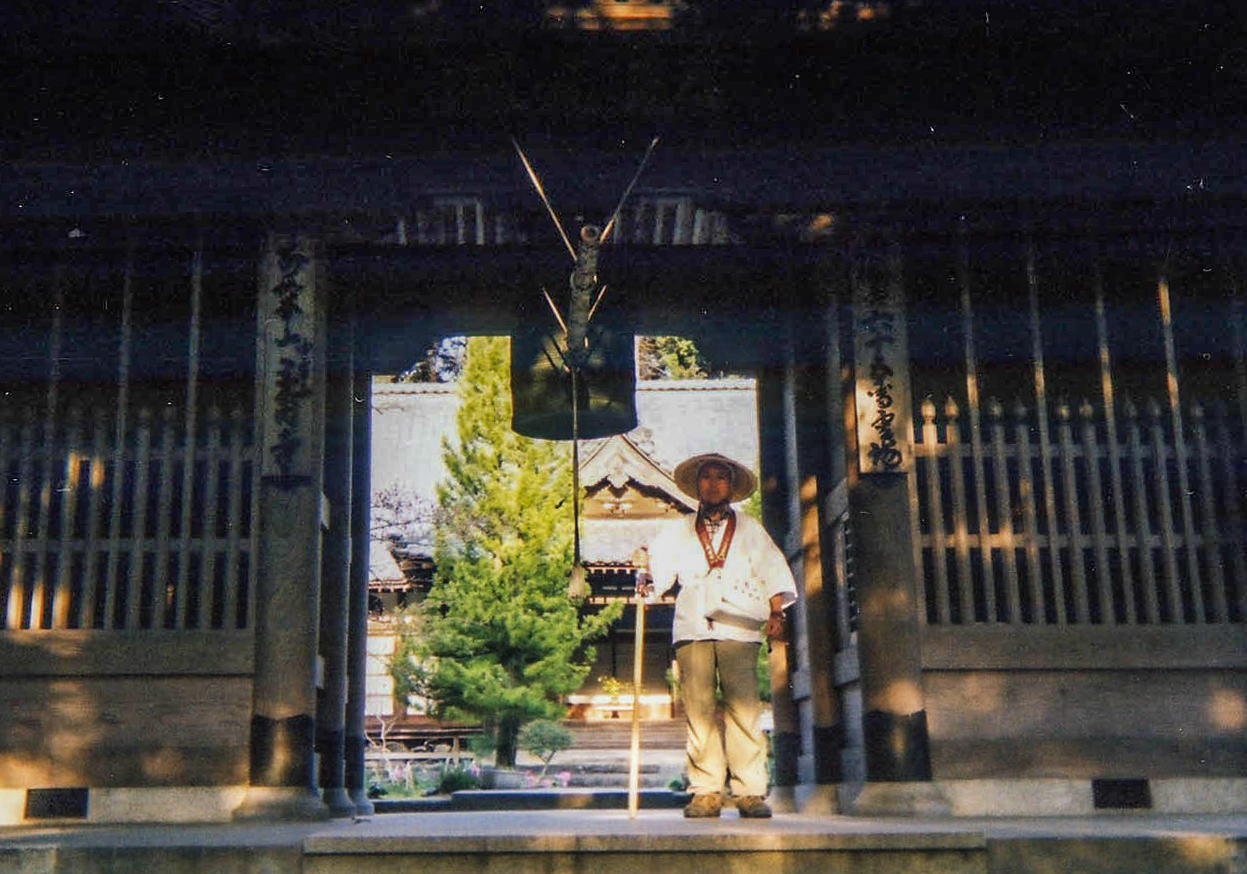

第六十五番三角寺鐘楼門

|

伊予の国最後の札所で、「伊予の関所」と云われている。

73段の石段は、一段一段が高く段数の割りには高く感ぜられ、

まるで垂直に立っているように思える。

ようやく登りつめると仁王門があり鐘が吊るされている。

三角寺山に抱かれた境内に向って鐘を撞く。

朝の澄んだ空気を引き締めるような鐘の音が、周囲の山々にこだまする。

早朝であるが、車で参拝のご夫婦連れの方が見えており、

七時前だが納経所が開いて、納経が始まっている。

七時前に開いているお寺は珍しいのではないかと思う。

どこも七時から夕方五時までに限られており、時間厳守だ。

境内に入ると左手に大きな桜の古木が、五分咲きの美しい花を輝かせている。

正面の方丈の隣りに、

弘法大師が、三角の護摩壇を築いて二十一日間、国家の安泰、万民の福祉を祈念して、

降伏護摩の秘法を修行されたという「三角の池」がある。

池の真中に七福神の中で唯一女神である「弁財天」を祀った祠がある。

この三角の護摩壇の由来から寺名が三角寺と付けられたらしい。

本堂・大師堂も裏山に包み込まれるように建っており、歴史を感じさせる壮麗なお堂だ。

薬師堂には絵馬が沢山飾られており、よく見てみると蛸の絵が描かれている。

ご住職に聞くと、

「魚の目のある人は、蛸の絵を書いてぶら下げておくと、

蛸が魚の目を吸い出してくるといわれています。」と教えて下さった。

07:20 仁王門の鐘の下を潜り、石段を降りていくが、

登りより下りのほうが膝にこたえて、一段一段慎重に下り、

駐車場のよこから六十六番への長い道程に出て行く。

三角寺奥の院仙龍寺への分岐点を左に取り、なだらかな車道を快調に降りていく。

車道といっても一台も車に出合わない。

お遍路の専用道路のようなものだ。

08:05 山道を下りきり国道192号への取り付けと道路に出る。

出たところに「脇建設株式会社」という会社があり、その前に無料接待所がある。

この建設会社が、お遍路さんのために造られた物で、

三角寺から雲辺寺に向うお遍路にお接待をしておられる。

東屋には、ミカンやお菓子が沢山置かれ、自由に頂けるようになっている。

早速、荷物を降ろし休憩させてもらう。

どうやら社長さんらしい方が出てこられ、

「ご苦労さんです。ゆっくり休んで行って下さい。」と声を掛けて下さり、

事務所の方へ入っていかれた。

すると直ぐ後に、事務所から女性事務員の方がお茶を入れて持ってきて下さった。

まだ始業時間前と思われるが、

事務員さんには今日最初のお仕事をさせてしまったかも知れない。

心温まるお接待を受け、皆さんのお陰でお遍路をさせて頂いているのだと、

唯々感謝するばかりだ。

08:15 ミカンやお菓子を頂いて、納札を残し、感謝の気持ちをノートに書き留めて出発する。

山肌の村落を通り坂道を下っていくと、下のほうにお寺の屋根が見えてくる。

08:50 小さな川を渡り狭い駐車場から直接お寺の境内に入る。

番外霊場別格第十四番札所 邦治山 不動院 常福寺(じょうふくじ) 椿堂

本尊・延命地蔵菩薩・不動明王

宗派・真言宗高野山派

ご詠歌“立ち寄りて椿の寺にやすみつつ 祈りをかけて弥陀(みだ)をたのめよ”

常福寺椿堂の見事な椿と |

山門は無く、狭い境内の入口に鐘がある。

マイクロバスで参拝に来られている15人程の女性団体客に

ご住職が説明をしておられる。

「弘法大師がこの庵に巡錫の時、この地に熱病が流行して住民を苦しめていた。

そこで大師は住民を集め、杖を土にさして祈祷し、

病を杖とともに土に封じられた。

後にその杖から椿が芽を出し成長した。

この椿を「大師お杖椿」と称し、この庵を「椿堂」と呼ばれるようになった。」と、

本堂の前にある見事な椿の木を指差して説明しておられる。

その本堂には、縄のれんのような乄縄が掛かっている。

なぜそのような乄縄が掛けてあるのかは、聞くことが出来なかった。

団体のおばさん達は、

手水の横にある「身代わり大師」の足や手や頭などを擦り願い事をしておられる。

団体が出て行かれたところで、納経所でご朱印を頂く。

まだ若いご住職ご夫人から納経して頂き、納経料をお支払すると、

「歩きお遍路さんですか、それではこれはお接待です。」

と言って、300円を返して下さる。

番外第六番札所龍光院と同じく、納経料を受け取らずにお接待として手渡して下さった。

その上、「そちらの縁側で暫らくお待ち下さい。今お茶を入れますから。」と、

お茶と最中のお接待もして下さる。

他の八十八ケ所札所と違い、訪れる参拝者も少なく、お寺の維持管理も大変と思うが、

このようにしてお遍路を大切に温かくもてなして貰えるのは、何と有難いことであろうか。

日当たりの良い縁側で、ゆっくりとお茶を頂き、

『Hさん』の分まで最中を食べて幸せな心地になり、

ここまで歩いてきたご褒美に、又も感謝、感謝である。

09:15 表におられたご住職にお礼を言って、国道192号へ向って降りて行く。

国道に出てまた長い上り坂、春休みの最中であるが、

子供たちが学校から帰ってくるのに一緒になる。

聞いてみると、今日は出校日だそうだ。

しばらく子供たちと話しながら歩いていると、

前にいた女の子が蛇がいると、びっくりしている。

見ると石垣の中にまだそれ程大きくない蛇がトグロを巻いている。

四国へ来て初めて見る蛇だった。

これからはへんろ道などては沢山見ることだろう。

私は蛇が大の苦手で、子供の頃から恐ろしい思い出が幾つもあり、

遠くから見るだけでも逃げ出してしまいたくなる。

3月1日に出発したのも、このような理由がひとつにはあったのだ。

子供たちと別れ、車の多い国道を大汗をかきながら、ひたすら登る。

結構きつい登り坂を車はすいすいと登っていくが、

我々お遍路は尺取虫のように一歩また一歩と歩くしかない。

陽が高くなり気温もぐんぐん上がり、大粒の汗が体中から噴出してくる。

『Hさん』も、ばて気味で反対側の歩道を這うようにして登ってこられる。

10:15 境目トンネルの入口が近づいてきたところに、

雲辺寺へ、と標識が左の側道に出ている。

遍路地図では、この先の境目トンネルを越え、

雲辺寺口から登坂約3時間のへんろ道を登ることになるが、

その手前に案内標識があると云うことは、

多分方角的に考えても途中のへんろ道に出るのではないかと考え、

『Hさん』と相談の上、意を決して側道に入っていくことにする。

九十九折れの坂道を登っていくが、

どうも反対の方向へ向っているような感じを受けながら登っていくと、

ミカン畑があり、収穫の済んだ木を切っている方が見える。

「こんにちは、お尋ねしますが、この道は雲辺寺まで通じていますか。」

「はい、この道は昔のへんろ道で、最近は通られるお遍路さんも増えてきましたよ。」

と教えて下さり、

「見てくれは悪いミカンですが、食べれば美味しいですから、持って行って下さい。」

とカゴに入ったミカンを下さった。

松林の中を上へ上へと登り、どうやら方向も雲辺寺山に向っていそうで安心し、

先程貰ったミカンを食べながら歩く。

しわしわのミカンであるが、言われたとおり食べてみるととっても美味しい。

一旦急な坂道を上りきってしまうと、割りとなだらかな坂道となり、順調に歩いていける。

12:20 雲辺寺口からのへんろ道と合流する。

あと2Km程。向いの山に大きな鉄塔が見える。

電波塔やロープウェーの鉄塔が何本か建っているが、まだ遥かに高い所だ。

この辺から疲れが出てきてペースが落ちてくる。

『Hさん』は逆で、調子が出てきたと見えペースを上げてどんどん先へ行かれる。

12:40 雲辺寺まであと1Kmの標識、これからの1Kmは心臓破りの坂道である。

『Hさん』の姿はとうとう見えなくなってしまった。

13:00 深い杉木立の中に忽然と山門が現れる。

第六十六番札所 巨鼇山 千手院(せんじゅいん) 雲辺寺

本尊・千手観世音菩薩・弘法大師作

宗派・真言宗御室派

ご詠歌“はるばると雲のほとりの寺に来て つき日を今は麓(ふもと)にぞ見る”

第六十六番雲辺寺本堂にて

|

香川県と徳島県の県境に位置する「涅槃の道場」の一番札所である。

四国八十八ケ所中もつとも高い標高911mの雲辺寺山山頂にあり、

ここまで来るのに急で厳しいへんろ道を長い時間を掛けて登って来たのだ。

「四国高野」と云われる、学問、修行のお寺でもあり、

よくぞこんな山奥に立派な堂塔を建立されたのかと感心する。

本尊の「千手千眼観世音菩薩座像」は名古屋博物館で拝観したことがあるが、

日頃は見ることは出来ない。

仁王門から境内に上って行くと、

左手に水堂があり、中に手水の岩や青銅の龍が口から霊水を噴出している。

堂内に入り身を清め霊水を思い切り飲み干す。

ペットボトルにも一杯に詰め、一日分の水を確保して、本堂から大師堂へ参拝する。

近年、境内が整備され、清掃や庭木の手入れをする方達が、

竹箒などを持ちせっせと働いておられる。

本堂の脇にブロンズで出来た「なす」の腰掛けがあり、

「親の教えとなすびの花は、千に一つの無駄も無い」の諺のように、

「なす」と「成す」をかけて「お頼みなす」と願をかければ願いが叶うと云われている。

座り心地の良い「なす」で、満願成就の願いをかける。

お陰で無事結願することが出来た。

大師堂は一段高い境内にあり、

美しく整備された小道を上がって行くと一番奥にある。

納経所でご朱印を貰い、

ランドセルの形をした学業成就のお守りを、

孫の「菜摘ちゃん」と「聖吏君」のためにお土産として買い求める。

13:40 駐車場の横からへんろ道へと向う。

大きな石の「五百羅漢像」が両脇に幾つも並んでいる。

古く苔むしたものや、まだ出来たばかりの物もあり、

豊な表情を楽しみながら下り坂に入って行く。

「四国の道」が、整備のための坂道を丸太を入れたり砂利を入れたり、

お遍路が少しでも歩きやすいように工事の最中である。

しかし、まだ途中のため路面が固まっていない。

二、三日前の雨で柔らかく滑りやすいところが長く続いている。

悪いところは、靴が半分くらい埋まりそうになり、

転ばないように注意をしながら降りて行く。

この道は雨が降っていれば大変難渋するだろう。

今日はお天気で良かった。

明日は雨の予報もあり、明日であれば恐ろしい思いをしながら

降りて行くことになっただろうと思う。

14:10 徳島県から香川県に入り、なだらかなへんろ道を降りていくが、

下りは膝にこたえて段々ペースが落ちてくる。

相変わらず『Hさん』は快調でずんずん降りていかれ、直ぐに姿が見えなくなる。

今日は朝の六時にパンを食べただけで、後は食べるところも無く、

既に八時間以上も歩きつづけている。

お腹もペコペコになり、体力はどんどん無くなっていくばかりで、

坂道を下る惰性と、ほんの少し残っている気力だけで歩いている。

車道に出たところで『Hさん』が待っていてくれ「元気玉」を頂いて又歩き出す。

「元気玉」を食べると不思議と本物の元気が出てくる。

奥様が丹精込めて作られたものを頂くのだから、当然のことと思いながらも、

この遍路旅の間、幾玉頂いたか見当も付かない。

ここでも『Hさん』の奥様に、感謝・感謝である。

15:15 白藤大師堂、道路の右手の農家に挟まれるようにしてお堂が建っており、

参拝をして『Hさん』の後を追う。

岩鍋池の美しい光景を見ながら歩くが、

最後の3Km程は何時もの倍くらい掛かったように思われる。

この間には、八十八ケ所の石仏が50mから100m間隔で並んでおり、

昔の距離を測る丁石になっていて、大興寺までの道案内をしてくれる。

15:55 今夜の宿「民宿おおひら」に着く。

声を掛けたが誰もお見えにならないようで、玄関先に荷物を降ろしお寺に向う。

『Hさん』も丁度出掛けられるところで、一緒になってお寺への坂道を下って行く。

16:00 四国八十八ケ所の中で最も大きいと言われる仁王様(運慶作と云われる)

が見下ろしている山門に到着。

第六十七番札所 小松尾山 不動光院 大興寺

本尊・薬師如来・弘法大師作

宗派・真言宗善通寺派

ご詠歌“うえおきし小松尾寺を眺むれば法(のり)の教えの風ぞ吹きぬる”

第六十七番大興寺山門にて

大興寺本堂

|

仁王門をくぐると目の前に長い石段が現れる。

漸く辿り着いた最後のお寺に、まだ最後の試練が待ち構えていた。

杖を頼りに一段一段と登って行くと、

右手に大きな榧と楠の霊樹が夕暮れの空を覆い隠している。

この霊樹は大師お手植えの木と云われており、多分1200年以上の樹齢があるのではないか。

石段を登って行くと、正面に本堂の大屋根がせりあがって来る。

近郷の人達は「小松尾さん」と呼び親しまれているお寺で、

昔は真言宗と天台宗の修験道場として栄えた時期もあったらしい。

落ち着いた感じの境内には、正面に本堂、左手に弘法大師を祀る大師堂、

右手に「天台大師智顗」を祀る天台大師堂がある。

本堂の中に入ると、赤い大きなローソクが沢山供えられている。

「七日燈明」と云われ、赤い大ローソクに願い事を書いて奉納すると、

七日間火を灯して祈願してもらえる。

確かローソクの奉納料は一本2.000円だったと思う。

「ちょっと高いなぁー」と思い奉納しなかったが、値段でけちってはいけない。

これもご奉謝と思ってご祈祷をお願いすべきだったかも知れない。

色々の煩悩が多くて、すぐに俗社会の秤(はかり)に掛けてしまい、

本来のお遍路の心を忘れているかも知れないと、

今になって少々反省をしている様だ。

本堂の中に納経所があり、本日最後のご朱印を頂戴する。

恰幅のいいご住職が、「歩きですか、今日はどこから歩かれたのですか。」

「はい、昨夜は伊予三島に泊り、朝の五時から三角寺と雲辺寺を打ち、

漸く此処までお参りすることが出来ました。」

「それはご苦労様、大変お疲れでしたでしょう。

普通は二日くらい掛かって歩かれる方が多いですよ。」と労わりの言葉を掛けて下さった。

ご住職の何でもないその温かい一言で、此処までの疲れが癒された思いがした。

お陰で今日も一日無事にお遍路の出来たことに、感謝・感謝。

16:30 参拝を終え、今度は長い石段を降り、

山門の仁王さまと一緒に写真に収まり、宿に向う。

田園風景をのんびり味わいながら、大興寺の裏山にある宿に着き、今日一日の終着となる。

二階建ての結構大きな民宿で、一階の部屋に案内される。

お風呂に入って夕食、二階の大広間で、

我々の他に大阪から来られている区切り打ちの男性と一緒になる。

この方は、昨夜は雲辺寺口の「民宿岡田」さんで泊られ、此処まで来られたらしい。

お腹が空いていて目が回りそうだったが、

ビールを一杯頂くと一気にお腹が膨らみあまり食べられない。

途中で、若い歩き遍路の男性が入ってこられ、

「雲辺寺からの下り道を間違え遠回りをしてしまい遅くなりました。

暗くなり道が判らず苦労しながら漸く着きました。」

色々と話をしていると、どうやらへんろ道から車道に出たところで、

左に折れロープウェー駅の近くを通り、萩原寺の方から廻って来られたらしい。

大変な遠回りで、大きなロスをされたと思う。

この青年も区切り打ちで、本来ならば我々と同じ大興寺を打ち、

明日は早出で観音寺へ向われ、神恵院、観音寺を打って、

観音寺駅から帰られる予定だったそうだ。

一人で歩いていると、この方のように一度間違うと気が付かずにどんどん行ってしまい、

大変な労力の無駄をしてしまう。

その点私は、『Hさん』と言うパートナーに恵まれ、私が間違うと『Hさん』が教えてくれ、

『Hさん』が間違うと私が引き戻し、大したロスもせず此処まで来られた。

同行二人の有難さを痛感していた。

明日は六十八番から七十五番までの八ケ寺を巡拝する予定で、距離も時間も大変厳しい。

道程を頭に叩き込み、今夜も早寝。

どうやら明日は雨模様で、三重苦になりそうだ。

まず体力温存、ビールの効力のある間に寝るのが一番。

第三十一日目

歩行予定距離 36.8Km 実歩行距離 46.1Km 歩数 61.511歩

所用予定時間 12時間35分 実所用時間 11時間45分

費用

お守り 1.000円 納経料 1.200円 お賽銭 200円

宿泊料(一泊二食付き、ビール1本、焼酎1杯) 6.800円 エアコン代 400円

計 9.600円

宿泊所について

民宿おおひら 香川県三豊郡山本町辻4183-5 TEL 0875-63-2622

三月最後の宿。今日からは香川県に入り最初の宿でもある。

第六十七番大興寺の裏手の山上にあり、お遍路さん専用の宿のようである。

二階建ての大きな建物で、一階が客室、お風呂、洗面所、トイレ(和式のみ)、洗濯場、などで、

二階に大広間があり、食堂になっている。

部屋は、6畳でテレビ、アエコンが付いているが、エアコンはタイマー式で1時間100円。

洗濯物を乾かすのに最低4時間は必要で、若干割高になる。

洗濯機も設置されているが、有料。

料金は確認してくるのを忘れてしまった。

食事は、エビフライ、ブリの塩焼き、根野菜の煮物など、まずまずの献立。

朝食は、お願いして、05:30 に用意して下さる。

早朝に関わらず二人の奥さん方が、お茶を詰めて下さったり、

お給仕をこまめにやって下さった。

部屋にしろ食堂にしろ、お掃除が行き届き清潔感があり、

お遍路をお世話するのに馴れておられるようだ。

宿泊料(一泊二食付き、ビール1本、焼酎お湯割1杯) 6.800円

|