三鈴旅館06:30~7.0Km~09:00第八十四番屋島寺09:30~2.5Km~

10:00洲崎寺10:30~4.7Km~11:40第八十五番八栗寺12:10~7.6Km~

14:00第八十六番志度寺14:30~玉泉寺経由~7.0Km~

16:20第八十七番長尾寺16:50~宿所民宿ながお路

歩行予定距離 28.8Km

夜中に降ったり止んだりしていた雨は、明けがたには上がり、

重い雲だけが夜明けの空一面を覆っている。

六時前に、奥さんが朝食の用意が出来たと知らせに来て下さる。

朝から奥さんの心づくしの朝食を頂き、『Hさん』と出発する。

06:15 我々の出発と同じに、この家のご主人も出勤していかれる。

奥さんが、道の分かりやすい所までと言って、R11の近くまで送って下さった。

まだ車の少ない道を東に向って、雨の降らないうちに少しでも先に進みたいと思い、

わき目もふらずに急いでいく。

屋島の丘陵が段々大きく見え出してきた新川橋の手前で、ついに雨が降り出した。

パチンコ店の駐車場で合羽を着込み、気合を入れなおして屋島に向う。

07:10 新川橋を渡り、R11から左に折れて、いよいよこれから山に登るへんろ道だ。

満開の桜が、雨に打たれて、ちらほらと花びらが落ちかけている。

登りに掛かったところに、「遍照院」の小さなお堂があり、外人の雲水さんが休んでおられる。

大きな網代笠にくるぶしまである黒いマントを着ておられ、

「荷物を降ろして休んでいきませんか。」と声をかけられる。

「おはようございます、有難うございます。雨が降っていますので、このまま休まずに登ります。」

とお礼を云って休まずにそのまま登り坂に取り掛かる。

国道から見上げた屋島はそれ程高い山には見えなかったが、

登り始めると下界がどんどん広がり、かなりの高さがあり歩き遍路には難所であることに気付く。

屋島寺への参道に入ると、石畳の道になり、九十九折れの急な坂道を、

汗と雨で体中ずぶ濡れになりながら登っていく。

途中、弘法大師の伝説に出てくる、「食わずの梨」の霊跡や、

大師が屋島寺に向う衆生のために掘られた「御加持水」の祠などを見ながら、

一歩また一歩と登る。

上の方から四人の男女の方が降りてこられ挨拶をする。

毎日お寺までウォーキングをしておられるそうで、

「こんな坂道は大したことは無いですよ。」と傘を差して足早で下っていかれる。

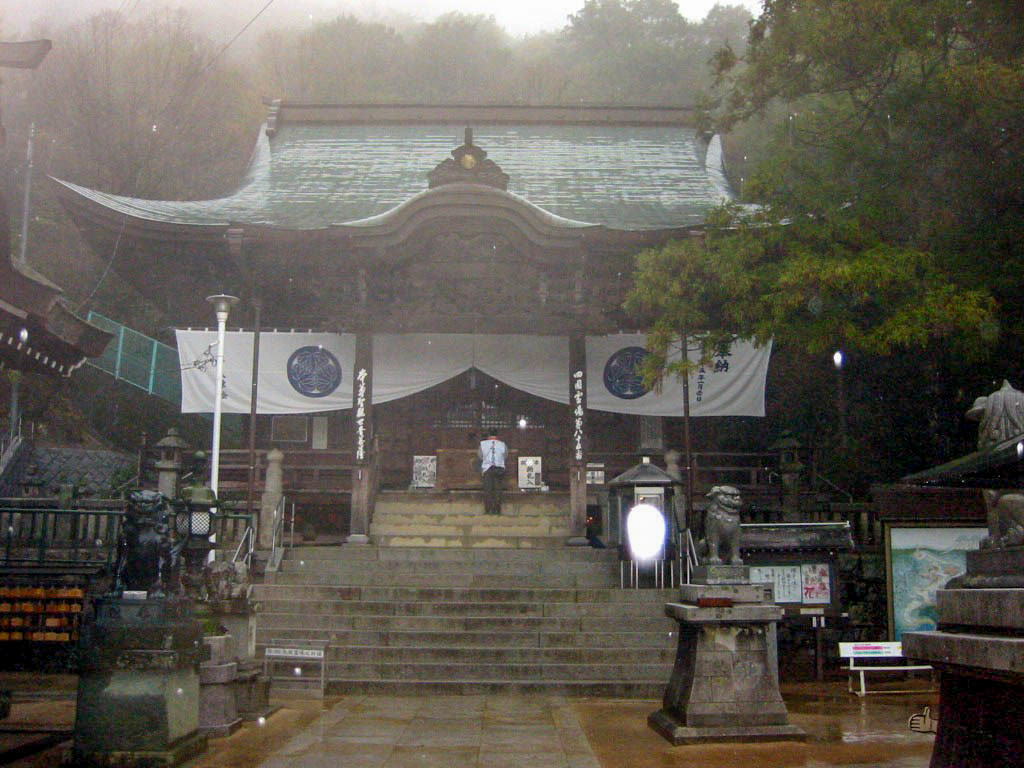

08:00 ようやく山頂に着き、雨に煙る山門が見えてくる。

第八十四番札所 南面山(なんめんざん) 千光院(せんこういん) 屋島寺

本尊・十一面千手観世音菩薩・弘法大師作

宗派・真言宗御室派

ご詠歌“梓弓屋島の寺に詣でつつ 祈りをかけて勇む武士”

第八十四番屋島寺仁王門

雨に煙る参道からの四天門 |

瀬戸内海に面した景勝の地、屋島山上にあり、源平合戦にも縁の深いお寺である。

屋島寺の開祖は、唐の名僧「鑑真和上」が、仏教伝道のため、

大宰府を船出し風待ちのためにこの屋島に滞留した時、

北峰に「普賢堂(ふげんどう)」を建てたのが始まりの寺である。

「鑑真和上」とは、天平正保五年(753年)に唐から招聘され来日された僧である。

和上が渡航のために要した歳月は実に十二年にも及ぶもので、

その間、五度にわたる難破と法難を経験したのをはじめ、さまざまな危機に遭遇することになり、

ついには失明の悲運に見舞われるにいたった。

幾多の艱難辛苦にも屈することなく仏教伝道の理想のため邁進した「鑑真和上」たちの偉業は、

和上が創建した「唐招提寺」とともに永遠に忘れられることが出来ない。

日本仏教が今日にあるのは、和上の情熱により成り立っていると云っても過言ではないと思われる。

後に、弘法大師が伽藍を現在の南嶺に移され、本尊の観音像を刻み安置された。

仁王門から雨の中を200m程行くと、四天門があり、

その奥に鎌倉時代後期に建てられた本堂がある。

650年以上も経た本堂は、朱塗りの柱に支えられており、

如何にも重要文化財に相応しい堂々とした建物である。

本尊の千手観音は、カヤの木の一木造りで同じく重文、正面の格子戸からは拝見することが出来ない。

四天門から境内に入り、手水を使っていると、『Hさん』も到着される。

その後ろを、先程の雲水さんが、飄々とした歩きで入って来られる。

我々は必死の思いで登ってきたが、涼しい顔で疲れた様子は微塵にも無い。

さすがに、「修行が違うわい」と感心する。

一緒に手水を使い、納経所の横に荷物を置き、濡れた体をしばし休める。

黒いマントを脱がれた雲水さんのいでたちを拝見すると、

頭には「網代笠、墨染めの衣」にずた袋、

手には手甲をし数珠を巻いておられる。

足元は、膝までしか無い衣のしたは素足で草鞋履き、足の指は寒さで真っ赤になっている。

胸には大きな草鞋をぶら提げ、小さな包みを背中に担いでおられるだけ。

この方は、北欧の出身で、現在は東北の釜石にあるお寺で修行をされているそうだ。

そのお寺で師事する尊師様より、

「今の日本の仏教は、金儲け主義に走り退廃している。

今一度この日本の仏教のため再興に勤めよ。」

とのお沙汰があり、こうして全国の霊場を巡拝し、修行をされているのだそうだ。

「草鞋でこの雨の中、足は大丈夫ですか。冷たいとか痛いとかは無いのですか。」

と尋ねると、

「貴方たちは靴を履いておられ、中まで濡れてくると気持ちが悪くなり、

歩くのに不自由を感じるでしょうが、私の場合は、朝に草鞋を履いたら直ぐに濡れてしまいます。

そうなると、後は同じで冷たさも痛さも感じないのです。」

「毎日どんなところに泊っておられるのですか。」と聞くと、

「殆どは、どこかのお寺にお願いして、宿坊やお庫裏、通夜堂などに泊めて貰っています。」

「釜石を出られてどれくらいになるのですか。」

「もう一年近くになります。東北から関東、「西国の観音霊場」を巡り、

今は四国を巡礼しています。四国が済めば一度釜石に帰ります。」

と、暫らくお話を聞かせて頂き、本堂・大師堂をお参りに。

雲水さんの隣りでお勤めをさせてもらうが、

雲水さんの唱えられる般若心経は、朗々として流れるようで、

澄み切った声を、聞いているだけで心が洗われるような気持ちになる。

本堂で休息される雲水さん

本堂にて雲水さんと

|

お参りを済ませ、納経所へ。

まだ新しい室内は暖房が入っていて暖かい。

二人の初老の男性が納経して下さるが、何かむつかしそうな顔をしておられる。

雲水さんも、納経をしてもらっていらっしゃるが、入口近くの寺男の方に、

「次へのへんろ道はどこから出れば行けるのでしょうか。」と尋ねておられる。

「そこの赤門から出れば解かります。」と、そっけない返事が返ってくる。

雲水さんは、つづいて、「お手洗いはどちらにありますか。」

「赤門から出たらあります。」

これもそっけない返事だ。

横で聞いていた私は、余りにも不親切な言葉に、怒り心頭に達し、

その寺男さんに詰め寄ろうとしたら、雲水さんは、すました顔をして、

「有難う御座います。」と一礼し手を合わせて出て行かれる。

もう少し親切に解かりやすく説明をしてあげれば良いものを、余りにもつっけんどんな物言いに、

誰しも怒りを覚えると思うが、私の短気のせいだけなのだろうか。

私は、もう一人の方に同じように聞いてみた。

「次の札所への、へんろ道が整備されたと聞いていますが、どこから出れば宜しいですか。」

もう一人の寺男の方は、苦笑しながら、

「済みませんね、あの方はいつもああなんですわ。

次へは、そこの赤門から出て、血の池の横を通り、甚五郎ホテルがありますから、

その横に標識が出ています。

かなり急な下り坂ですから、今日は危ないですよ。

行かれるのであれば十分注意して下さい。

2~30分で車道に出ますから。」と、こちらは親切に教えて下さる。

人に物を尋ねられたら、親切に解かりやすく教えるのが当たりまえと思うが、

まして四国八十八ケ所の札所であり、お遍路さんも沢山参拝に見えるだろうし、

歩きの方も当然おられるはず。

お寺は、このような参拝者で成り立っていると思うのだが、

ここの札所のように、観光客の多いところは実に大柄な態度の方が多いと思う。

お寺を美しくするばかりでなく、

そこに従事する人こそ、心美しく優しい人でなければならないと思うのだが。

本堂に帰ると、雲水さんがお堂の前でミカンを食べておられる。

お休みのところをお願いして、一緒に写真に収まってもらう。

お休みになっているそのままの姿で良かったのだが、お願いすると、

「ちょっとお待ちください。」といって、

衣を直し、ずた袋を掛けて正装して一緒に並んで下さる。

ただ一緒に写真に収まるだけでなく、相手の気持ちに対して失礼にならないよう正装をし、

礼儀を正されているのだと思う。

先程の納経所の寺男さんに見せてあげたい。

お礼を云って、一足先に出発することに。

本堂の横に、大きな狸の石像と赤い鳥居が立っている。

「蓑(みのやま)大明神」と云い、日本三大タヌキのひとつ「太三郎狸」を祀っているらしい。

テレビアニメの「平成狸合戦ぽんぽこ」に登場した狸で、四国狸の総大将だとか。

08:30 曰くの赤門(東大門)から出て、

源平の合戦で平家に勝利した源氏の武将が、血に濡れた刀を洗ったと言う「血の池」の横を通り、

甚五郎ホテルの裏から標識に従って、へんろ道を下っていく。

深い林の中で、一段が30cmから40cmもある丸太だけの階段を、

一段一段注意深く下りていく我々は底の厚い靴を履き、

少々の泥濘も平気であるが、

草鞋履きの雲水さんには、私たちには想像も出来ないほど厳しい下り坂と思われる。

20分程険しい坂を下り、ドライブウェーを横切り、ようやく車道に出る。

靴は半分くらいまで泥に埋まり、ズボンの裾まで泥んこになっている。

雨の降りしきる中、コンクリートの道を下るとき、

道を横切る側溝の鉄の蓋に足を滑らせ尻餅を突く。

注意をしていたが、それでもなお滑るのだから注意の上にも注意が必要。

ようやく山を降り住宅街に入り、小川沿いの道から高橋を渡り

右手にある、真念さんの縁のお寺に着く。09:10。

番外霊場

眺海山(ちょうかいざん) 洲崎寺(すざきじ)本尊・聖観世音菩薩

宗派・真言宗高野山派

高知県にある真念庵と同様、お遍路のために尽力された「宥弁真念」の

お墓があるお寺で、屋島の合戦の後に、源義経の再興もあったと伝えられている。

美しい白壁の中にお堂があり、お参り。

鐘楼の工事中であり、一部が雑然としており、真念さんのお墓がどれかは定かではなかった。

若い奥さんにご朱印を頂き、雨の降りしきる中を、再び歩き出す。

09:25 田舎道を雨に打たれながら、緩やかな登り坂に差し掛かる。

どうやら統一地方選挙が始まったらしく、スピーカーから大きな声が流れてくる。

暫らく行くと、昨夜『Mさん』からメールで教えられたうどん屋がある。

『Mさん』からは、さぬきうどんの中でも特に美味しいから、ぜひ立ち寄り食べて下さいと、

メールが入っていた。

まだ10時になったばかりで、開店していないだろうと思っていたが、営業中の看板が出ている。

「うどん本陣・山田屋」と云う大きなうどん屋で、

駐車場も三ケ所もあり、団体バスも立寄るそうだ。

大きな昔の民家のような建物で、立派な玄関門を通り美しい庭からお店に入る。

さすがに、まだ誰もお客は来ていないが、店員の方が快く案内してくれる。

暖かい席につき、「釜あげぶっかけうどん」を注文。

温かいうどんに薬味とダシをぶっかけて食べる。

うどんに腰があり、滑らかでとっても美味しい。

10:20 体も温まり、雨の中に出て行くのは辛いけれど、これもお遍路の宿命、

合羽を羽織り、この先にある八栗寺へ向って元気良く出かける。

お寺へ行くケーブルの乗り場の横を通り、いよいよ険しい登り坂である。

薄暗い杉の巨木が並ぶ参道を、杖を頼りに『Hさん』と一緒に登っていく。

時々横をケーブルカーが通り過ぎていく。

10:50。屋島寺と云い、この八栗寺と云い、

お大師さまより最後の試練を与えられていると思いながら山門に着く。

第八十五番札所

五剣山(ごけんざん) 自在院 八栗寺

本尊・聖観世音菩薩・弘法大師作

宗派・真言宗大覚寺派

ご詠歌“煩悩を胸の智火にて八栗をば 修行者ならで誰れか知るべき”

第八十五番八栗寺山門にて

大雨に靄やる本堂

|

二天門から入ると、正面の一段高いところに見事な本堂が雨に煙って見える。

お天気が良ければ、その上に五剣山の荒々しい山肌が見えるのだろうが、

残念ながら今日の雨では、煙っていて全容は見えない。

弘法大師が、入唐の前にこの地を訪れ、観音像を安置し、

旅の無事を祈って焼栗八個を埋めておかれた。

帰朝後再び訪れた時、八個の栗は芽を出し立派に育っていた。

これにより、大師が八栗寺と寺号を定められた。

本堂の右手に鐘楼堂があり、立派な梵鐘が吊るされており、

歌人であり書家の「会津八一(やいち)」の、

「わたつみの 底いく魚のひれにさえ ひびけこの鐘 のりのみために」

と刻まれている。

更に右手の方に行くと、大師堂と朱色も鮮やかな多宝塔がある。

途中には、古く苔むした無縁仏の塚があり、

「木食行者似空上人」の像と一緒に雨に濡れ侘しさが漂っている。

無縁仏の塚

聖天堂横の摩崖仏

|

本堂に、中年の男性と、その娘さんがお参りをしている。

父の後に続いて参拝している、二十歳位のお嬢さんの姿が、なぜか清々しい。

本堂の左手にある、「中将坊大権現堂」への長い石段を登っていかれるのを、

本堂の軒先から暫らく見送っていた。

納経所の隣りにある、「聖天堂(しょうてんどう)」は、

「八栗の聖天さん」と親しまれている、「歓喜天」を祀る

立派な桧皮葺のお堂である。

「福徳自在・商売繁盛・夫婦和合」のご利益があるそうだ。

お堂の右手には、苔むしたま摩崖仏もあり、このお寺も修行の道場であったのだろう。

納経所でご朱印を頂き、荷物をかたずけていると、お寺の方が、

「あちらにお茶の用意がありますので、そこの紙コップで、よばれて下さい。」と、

向かいにあるお茶堂を教えて下さる。

早速、紙コップを持って温かいお茶をご馳走になる。

雨に濡れて冷え切った体には一番のご馳走である。

もとの納経所に帰ると、先程の方が、

「お茶と一緒に出せればよかったのですが、忘れていました。これを食べて下さい。」と、

水羊羹をそれぞれに手渡して下さる。

お茶受けの羊羹だ。有難くお礼を云って、次への道も教えて頂き、

再び本堂から大師堂の前を通り、次へ向う。

11:35 教えられた通り、本坊から駐車場を越えて、車道を下って行く。

お参りをしていると、寒さが襲ってくるので、下り道を駆け下りるように

小走りでどんとどん降りていく。

幾つもの溜池を通り越し、R11に出て左折、JRに沿って進み、

牟礼町原交差点より旧道に入り、古い街並みを通る。

志度寺に通じる門前町の中程に、この町が生んだ江戸時代の科学者、

「平賀源内(ひらがげんない)」の生家と展示館があり、その隣りに立派な銅像が建っている。

志度寺の入口にある「自性院」には、「平賀源内」のお墓がある。

志度町、平賀源内の銅像

|

13:00 観光バスでごった返している仁王門に着く。

第八十六番札所 補陀落山 清浄光院 志度寺

本尊・十一面観世音菩薩

宗派・真言宗善通寺派

ご詠歌“いざさらば今宵はここに志度(しど)の寺 祈りの声を耳に触れつつ”

日本でも有数の名門とされる仁王門の向こうに、鮮やかな五重塔が聳え、

志度湾を背にした境内は、広大で多くのお堂や社が建ち並んでいる。

右手にある書院の庭園は、有名な「無染庭(むせんてい)」と云われる曲水式庭園があり、

書院正面の石の太鼓橋を渡ると、仁王門と同様の重文の本堂と大師堂がある。

推古天皇の時代に創建されたと云う、この志度寺はおよそ1400年の歴史がある。

第八十六番志度寺山門

志度寺本堂にて

|

「藤原鎌足の娘が、唐の高宗皇帝の后妃に望まれ嫁いでいた。

父鎌足の追福菩提のため、妃は唐国に伝わる三箇の宝珠を奈良に送り、兄藤原不比等が建立する奈良興福寺に供えようとした。

途中、志度浦の沖で竜神に宝珠の一つである「面向不背の玉どこから見ても背を向けない)」を奪われた。

それを聞いた不比等は、この志度にやってきて、海女の娘と結婚、一子房前(ふささき)をもうけた。

事情を知った海女は、房前を藤原家の跡継ぎにすることと引き換えに海に潜る。

竜神から奪い返した宝珠を、自分の乳房を切って隠し、浮かび上がった時には息絶えていた。

不比等は、宝珠を奈良に持ち帰り、興福寺の本尊・釈迦如来の眉間に納めたという。」

本堂の裏には、房前が母の供養のために建立した石塔が残っている。

本堂と大師堂の間に納経所があり、入っていく。

ストーブが焚かれており、温かくてすごく気持ちが良い。

次々に沢山の納経帳を持った添乗員さんが入ってこられ、団体さんのご朱印を貰っておられる。

今日のように強い雨の日は大変だろうと、少しは同情もする。

13:30 広い境内を通り山門より出て、南へ向い、今日の最後の長尾寺に出発。

狭くて車の多い通りを進み、R11を越えたところにラーメン屋があり、二度目の昼食にする。

小さなお店で、ご夫婦でやっておられる。

私は、「塩ラーメン」、『Hさん』は「味噌ラーメン」を注文、温かいラーメンを食べて人心地つく。

奥さんが、「どちらからお遍路に来ておられるのですか。」と聞かれ、

「愛知県から来ています。今日で35日目になります。」と返事をする。

「私達も愛知県の出身です。名古屋に住んでいました。一宮市には、今でも親戚がいます。」

と、懐かしがられる。

食事も終わり、お勘定を支払うと、奥さんが10円玉を沢山持ってこられ、

「お賽銭にして下さい。私達の変りに納めて頂ければ有難いです。」

と、二人に10円玉10枚ずつお接待をして貰った。

私の「塩ラーメン」は、一杯400円、頂いた10枚のお金の重みを痛感させられた。

14:10 温かいお接待を頂き、お礼を言ってお店を後にする。

雨の降り続く田舎道を、最後の力を振り絞って南へ南へと歩いて行く。

後、1Kmほどのところで、前を女性のお遍路さんが歩いているのに追い付く。

後姿や歩き方が、『YSさん』にそっくりで間違えそうになった。

どこかの学生さんで、一人歩きの通し打ちをされており、今日で41日目だそうだ。

長尾寺まで一緒に歩き、15:40 無事、今日の最後の札所に到着。

第八十七番札所

補陀落山 観音院 長尾寺

本尊・聖観世音菩薩・行基菩薩作

宗派・天台宗

ご詠歌“あしびきの山鳥の尾の長尾寺 秋の夜すがら御名を唱えよ”

聖徳太子が開祖と云われる古刹で、門前町を通り山門に着くと、

左右両脇に格子に囲まれた小堂が建っており、中に石の「経憧」が祀られている。

「経憧」とは、写経を埋めた上に立てるもので、鎌倉時代に蒙古の襲来を受けた「元寇の役」の犠牲者を弔うために立てられたものらしい。

第八十七番長尾寺、本堂と大師堂

長尾寺山門と経懴憧

|

雨に濡れた境内には、正面に本堂を中心にして、右に大師堂、薬師堂があり、

左に護摩堂、方丈、納経所がある。このお寺には、古い歴史と共に悲しい物語もある。

もとは女人禁制の寺であったが、平家討伐に起った「源義経」が、

大坂峠を越えて屋島へ向う途中、この寺に立寄った。

吉野山で義経と別れた「静御前」が、彼の後を追って長尾寺まで来たが、

入ることが許されず、住職「宏意阿闍梨(こういあじゃり)」は「静御前」に世の無常を説き、

出家させ近くに一庵を結ばせた。

「静御前」はこの庵で往生するまで過ごしたと云われる。

その時、剃髪した黒髪を納め埋めたと云う塚が境内の隅にひっそりと佇んでいる。

『Hさん』、女学生さんと三人で、各お堂を参拝し納経所へ。

女学生さんと顔見知りの若い青年が、大きな荷物を担いで入ってこられる。

宿や、お寺の通夜堂に泊りながら、お遍路を続けているらしい。

二人は仲良く明日の予定や、今夜の宿のことなど話ながら、結構楽しんでおられる。

若い二人が、旧知のように仲良く快活に話している姿を見て、

お遍路をしているお陰で知り合い、また、お大師さまのお引き合わせで、

これからも友情を育んでいかれることが、確信できるように思う。

今日で八十七番まで打ち終え、明日はいよいよ最後の結願の日である。

『Hさん』と、同行二人よく此処までやって来れた。

これも一重にお大師様のお導きと感謝の念で一杯になる。

線香とローソクの補充をして、長かった一日の終わりとする。

お二人の無事結願を祈って、お先に寺を出て『Mさん』の待つ、「民宿ながお路」へ。

16:10 お寺を右に出て、すぐのところに今夜の宿、「民宿ながお路」。

道路を挟んで両側に宿があり、左側が新館、右側が旧館のようであり、

まず新館の方へ行き声を掛ける。

ちょうどそこへご主人が帰ってこられ、旧館の方へ案内して下さる。

旧館へ行き、ご主人から説明を聞いていると、二階から『Mさん』が降りてこられる。

「やあーお久しぶりです。お体のほうは良くなりましたか、

無事に逢えてこんなに嬉しいことはありませんね。」と、三人で再会を喜ぶ。

二階の階段を上がったところの三部屋が、我々三人の部屋である。

『Mさん』の怪我は、殆ど治っているが、まだ関節の一部が腫れており、痛みも少しは残っているらしい。

それでもお元気な姿を見て、ほっと一息安心をした。

はるばる北海堂から、この四国まで巡礼にこられ、幾多の困難や災害に遭遇し、

それでも挫折せずに頑張ってこられた、この精神力には敬意を表するばかりだ。

七十歳と言う年齢にも、これまでの経験と忍耐を積み重ねてこられた偉大さを感じる。

明日は一緒に結願寺に参り、大願成就を喜び合いたい。

夕食、向いの新館の一階に食堂があり、三人でこれまでの健闘を称え、

結願の前祝をすることにした。

『Mさん』も久しぶりのビールで乾杯、これまでの苦労話や、楽しかったこと、

途中で出会った人達、お世話になった方々、の話題で大いに盛り上がった。

宿の奥さんは、お給仕をしながら我々の話に首を突っ込み、

また色々の遍路話も聞かさせて下さる。

結構、饒舌でイラク問題や、現在の小泉内閣の有り様など、

多岐多彩にわたって持論を展開され、薀蓄を披露して頂いた。

これも又楽しである。

今夜の祝杯は、『Mさん』がお接待して下さることになり、有難く頂戴した。

明日は、いよいよ四国での最終日、

出発までは、八十八番から一番に戻り、お礼参りをして高野山へ向うようにしていたが、

色々な方のご高説を聞いていると、四国遍路は八十八番で結願、これにて成就したことになり、

お礼参りは高野山へ参拝することが本意とし、一番へは寄らずに高野山へ向うことにした。

『Hさん』も、八十八番を打って、その足で大坂へ帰られることにされた。

『Mさん』は、四国に着いた日、鳴門でお世話になった方が、八十八番まで迎えに来て下さるとのことで、

明日は徳島で一泊し、翌日に高野山へお礼参りをすることになる。

いずれにしても明日で、三人の遍路旅は終わりになり、お別れすることになる。

長いようで短い四国遍路であった。

あと一日、三人一緒に結願出来るよう、お互いに頑張りたい。

第三十五日目

歩行予定距離 28.8Km 実歩行距離 32.0Km 歩数 42.610歩

所要予定時間 10時間 実所用時間 9時間55分

費用

うどん(山田屋) 530円 昼食(塩ラーメン) 400円 ローソク 30円

納経料 1.200円 お賽銭 200円 宿泊料(一泊二食付き) 6.300円

計 8.660円

宿泊所について

民宿ながお路 香川県大川郡長尾町西982 TEL 0879-52-3084

第八十七番長尾寺の門前町にあり、お寺の直ぐ隣りにある。

道を挟んで両方に宿があり、左手が新館、右手が旧館、我々は旧館に通される。

一階にお風呂、洗面所、トイレ(和式)が、二階に数部屋あり、

私と『Hさん』は六畳が二間続いた部屋で、真中を襖で仕切られている。

この内の一間に、テレビ、エアコンが付いており、就寝までは、襖は開けっ放し。

館内は、良く清掃されており、お風呂もトイレも綺麗になっている。

食事は、向いの新館の一階、食堂があり、奥さんが色々とお世話をして下さる。

料理はまずまずで、奥さんやご主人も、話の中に入り楽しい話題を提供してくれる。

奥さんは、

「明日も雨であれば、絶対にへんろ道は通っては駄目です。まして女体山は無理です。

明日だけの雨ならまだしも、これで三日ほど強い雨が振っているので、道が川になっています。

今までにも、へんろ道を通り引き換えしてきた方も沢山あります。

絶対に無理をしてはいけません。」

と、注意をして下さる。

永年、お遍路さんのお世話をしてこられ、へんろ道にも詳しく、

適切なアドバイスをしてもらえる。

テレビの天気予報を何回も見て、ご本人の経験を織り交ぜ、明日の天気を占ってくださった。

新館のトイレを拝借したが、さすがにこちらは水洗の洋式ウォシュレット付きだった。

朝食は、六時から用意して下さり、お茶もペットボトルに入れてもらえた。

歩き遍路の多くがこの宿に泊られ、評判も良くぜひにと勧められていたが、納得できた。

宿泊料(一泊二食付き) 6.300円

|