徳島・藍住町FH様宅05:30~徳島港~フェリー~和歌山港~タクシー~

JR和歌山駅~JR橋本駅~南海電鉄・ケーブル~高野山駅~

高野山奥の院参拝・金剛峰寺参拝~高野山駅~ケーブル・南海電鉄~難波駅~

近畿日本鉄道~名古屋駅~18:00自宅帰着

歩行予定距離 10.0Km 所用予定時間 12時間30分

昨夜は、美味しい焼肉とビールをたくさん頂き、温かいお布団でゆっくり休ませてもらった。

04:30 起床。

洗面、トイレを済ませ、身支度をして、部屋の片付けをしていると、

『奥さん』が食事に呼んでくださる。

早朝にも関わらず『奥さん』手作りの朝食が用意され、『ご主人』と一緒にご馳走になる。

今日は日曜日であり、本来ならゆっくりお休みになっておられると思うが、

我々のために早起きをしていただき、その上朝食まで用意して下さった。

05:30 『奥さん』に見送られ、『ご主人』の車でお宅を出発する。

『奥さん』は、「又「阿波踊り」の時にでも遊びに来てください。」

と言って、何時までも見送っていて下さる。

昨夜と同様、『ご主人』の軽快なお話を楽しみながら、吉野川を渡り、30分程で徳島港に着く。

南海フェリーの大きな船が待っている。06:00。

「そこがフェリー乗り場です。入ったところに切符売場がありますから。

気を付けてお参りください。また此方のほうに来られたらぜひ寄ってください。」

と、にこやかに云って下さり、我々を降ろし帰って行かれる。

昨日のお昼に大窪寺で初めてお会いして、今こうして早朝から遠くまで送って頂き、

一切合財のお世話になり、筆舌に尽くしがたいお接待をして頂いた。

昨今の日本人には、況や大都会においては人情が希薄になり、

隣人同士でも付き合いが少なく、まして利害に関わり無く他人の世話をすることが少なくなってきた。

お四国という土地柄、古今よりのお遍路にたいするお接待の風習、

などは独特のものがあるとは思うが、我々の味わった経験はそれ以上のものかも知れない。

言葉では言い表せない、人との繋がりと温かい心を頂き、お礼の申し上げ様もない。

本当に有難うございました。

心よりお礼申し上げます。

『FH様』ご一家の、益々のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

06:15 船は定刻に岩壁の艫綱(ともづな)を解かれ、36日間歩いた四国から離れていく。

遠ざかっていく四国の山並みを見つめながら、四国でお世話になった方々に想いを馳せ、

再び彼の地を訪れたいと心に誓った。

今日の高野山への同行二人は『Hさん』から『Mさん』にバトンタッチされて、

『Mさん』がお大師さまになって下さり、遍路旅の最後を一緒に過ごすことになったのも、

四国ならではの巡り合わせと思う。

心地よいタービンの音を聞きながら、これまでの旅日記の整理をし、

段々と近くなる我家への郷愁を感じ始めていた。

08:10 大した揺れも無く、南海フェリー“つるぎ丸”は、航海を無事に終え

終着点の和歌山港に着き、私の久しぶりの船旅も終わりになる。

港のターミナルから、南海電鉄の和歌山駅までは、連絡橋がついており迷わずに駅に運んでくれる。

08:25 発の急行電車で天下茶屋へ行き、09:55そこで高野線の特急に乗り換え。

さすがに大都会大阪の中心部に向う電車で、一駅ごとに乗客が増えていき、

沢山の人々の息遣いや生活の匂いが感じられ、現世へ引き戻される思いが肌身に実感できる。

橋本からの登りは、満開の桜に出迎えられ、四国とはまた違った雰囲気の山々へ入っていく。

11:10 極楽橋駅に着き、ケーブルへ。

高野山の説明を聞きながら山頂の高野山駅に到着。

11:30 フリーパスの乗車券を買って、周回バスに乗って本山である金剛峯寺へ。

昨年、西国三十三霊場を巡拝して、最後にこの高野山へお礼参りした時と、同じ景色が広がっている。

高野山金剛峯寺 およそ1200年前に、弘法大師によって開かれた、

真言密教の修行道場であり、高野山真言宗総本山である。

高野山・金剛峯寺参道

金剛峯寺本堂

|

空海は求法のため唐に滞在中、日本に向けて三鈷杵(さんこしょ)を投げ、「密教の流布と受持(じゅじ)に適した地を示したまえ」と祈請した。

帰国した空海は、三鈷杵の落ちた地を探すため、京の都を旅立った。

そして「高野明神(狩場明神)」と「丹生明神」の

冥助(みょうじょ)のもと、紀伊の国の山中に三鈷杵が突き立っているのを見出すが、

その地こそ他でもない高野山だった。

結城秀康の石廟

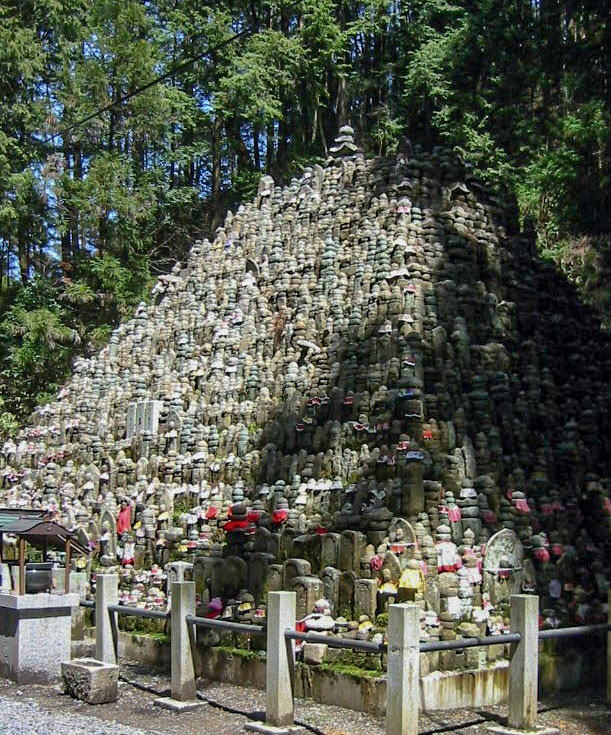

無縁仏塚

|

本殿に上がり、参拝後ご朱印を頂き、お大師さまの御影を頂戴して、

参道にでると、所々に火事見舞いや、火事見舞い御礼の張り紙が貼ってある。

一昨日に、ある宿坊が火災を起こし、高校生がお一人犠牲になられたらしい。

この聖域で火災の犠牲になられたことは、さぞ無念であろうとご冥福をお祈りする。

金剛峯寺の前から、再びバスに乗り奥の院入口の中ノ橋へ。

戦国時代から太平洋戦争の英霊まで、さまざまな人々のお墓の並んでいる参道を通り、

玉川に架かる「御廟の橋」を、杖を上げ大師の名号を唱えながら渡ると、

高野山の聖地、弘法大師のおわします奥の院である。

高野山奥の院に懸かる御廟の橋

奥の院・玉川の流れ灌頂

|

空海は832年(天長9年)秋8月、高野山上に万燈万華会という一大法会を厳修した。

空海の「永遠の誓願」として名高い、

「虚空(こくう)尽き、衆生尽き、涅槃(ねはん)尽きなば、我が願いも尽きむ」

という願文が読み上げられた。

空海は高野山に居を定め、山中で断食修行をして即身成仏をめざした。

835年(承和2年)3月、結跏趺坐の姿を保ったまま手に法印を結び、

なんの滞ることもなく入定をとげた。

62歳であった。

大きな杉木立の中正面の「奥の院・燈籠堂」への石畳が真っ直ぐ伸びている。

神聖な場所に踏み込み、自ずから厳粛な気持ちになり、身が引き締まる思いがする。

拝殿に進み、「初めての四国八十八ケ所遍路旅」の

無事結願したことのご報告と御礼を申し上げ、心を込めて般若心経を唱える。

拝殿から奥に進むと弘法大師御廟である

燈籠の並ぶ奥の聖地には、御門がありその奥の霊廟では弘法大師が

今も我ら衆生を見守っていて下さる。

ご詠歌に、

「ありがたや 高野の山の岩かげに 大師はいまだ おわしますなる」

とある。

まさに我が身をもって体験させられている。

御廟に向って合掌礼拝し、長かった四国遍路の結願成就である。

沢山の参拝者に混じって唱える般若心経もいつしか涙声になっていき、

長い四国遍路の旅が走馬灯のように脳裏を駆け巡っていく。

御廟の橋を渡り納経所へ行き、最後のご朱印を頂戴する。

これにて全ての巡拝が終了し、「初めての四国八十八ケ所遍路旅」も終焉である。

弘法大師と同行二人、『Hさん』『Mさん』『IMさん』『YSさん』

その他にも沢山の方々との同行二人、宿や道端で多くの方達との触れ合いと

ご助力のお陰で無事に終わることができた。

誠に遍路冥利に尽きるとはこの事である。

合掌。

「南無大師遍照金剛・南無大師遍照金剛・南無大師遍照金剛」

奥の院に別れを告げ、中の橋で『Mさん』と一緒に昼食。

久しぶりに「他人丼」を食べ、お土産を買って帰路につく。

周回バスで高野山駅からケーブルで極楽橋駅、14:39 発の南海電車で大阪難波へ。

『Mさん』はお嬢さんの嫁ぎ先が堺市にあり、そちらに寄って行かれるらしい。

久しぶりにお孫さん達の顔を見るのを楽しみにしておられる。

堺東駅に着き、いよいよ『Mさん』ともお別れである。

途中で別行動とはなったが、気持ちは絶えず一緒に歩き同行二人であった。

色々な挫折にも負げずに、最後はこうして結願寺から高野山までご一緒できたことは、

一重に『Mさん』の忍耐と不屈の精神力、日頃の精進の賜物であり、敬意を表するばかりだ。

「今年中には、北海道の登別に必ず遊びに来て下さい。楽しみにしています。」

と、電車の中でお互いが手を取り合い、健闘を称えあって再会を約束して別れた。

プラットホームでずっと手を振り見送って下さる。

これからもお元気で、益々ご活躍されんことをお祈り申し上げます。

とうとう一人になってしまった。

家を出るときは一人で出発をし、最後に家に帰るのも一人、当たりまえのことである。

しかし、遍路の間中は誰彼とはなしに一緒に歩き、同じ部屋で寝起きをし、

孤独を感じたことは一度も無かった。

今、初めて一人になり、そこはかとなく孤独感が湧いてきた。

だが、それも後一刻ほど、すぐに自宅に帰れ家族と共に過ごすことが出来るのだ。

難波駅に着き、16:24発の近鉄特急で名古屋へ、

缶ビールを飲みながら、これからの我が身の処し方などをぼんやり考えながら、

18:32 名古屋着。

家内が駅まで迎えに来てくれ、37日ぶりに顔を見てようやく帰ってきたと思えた。

19:10 自宅着。

37日間長いようで短い遍路旅であった。

第三十七日目

歩行距離 8.3Km 歩数 11.094歩 所用時間 13時間40分

費用

フェリー、電車代(徳島港~和歌山港~高野山、特急料金)4.170円

高野山周遊バス代 800円 電車代(高野山~大阪・難波~名古屋)6.140円

昼食代(他人丼)890円 お土産 1.890円 缶ビール 310円

納経料 1.600円 お賽銭 300円

計 16.100円

初めての四国八十八ケ所遍路旅、明細。

予定日数 三十八日 実日数 三十七日

歩行予定距離 1.159.3Km 実歩行距離 1.307.7Km

歩数 1.780.293歩

予定時間 346時間30分 実所要時間 380時間45分

費用

宿泊料 238.125円 その他の費用 141.648円

費用合計 379.773円

|